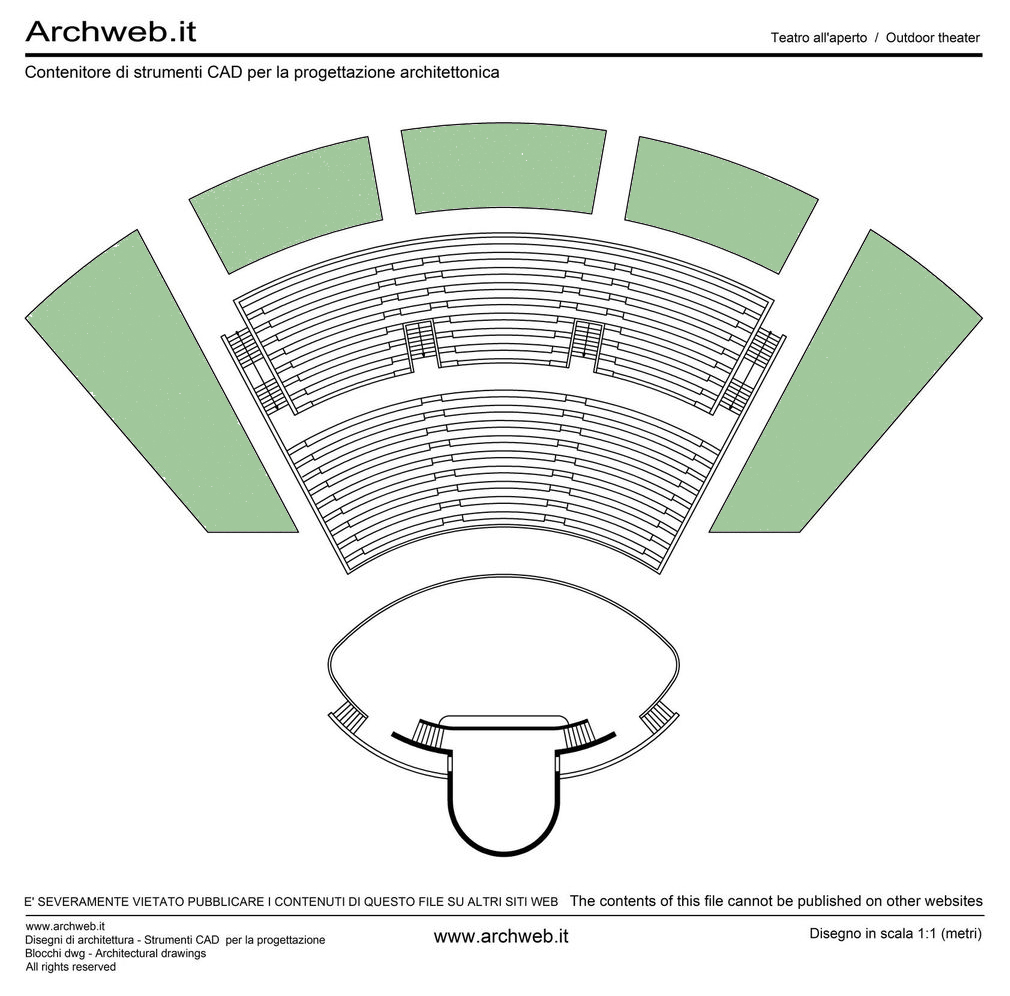

Teatro all’aperto nei parchi e giardini

Caratteristiche, funzionalità, tipologie e pianificazione

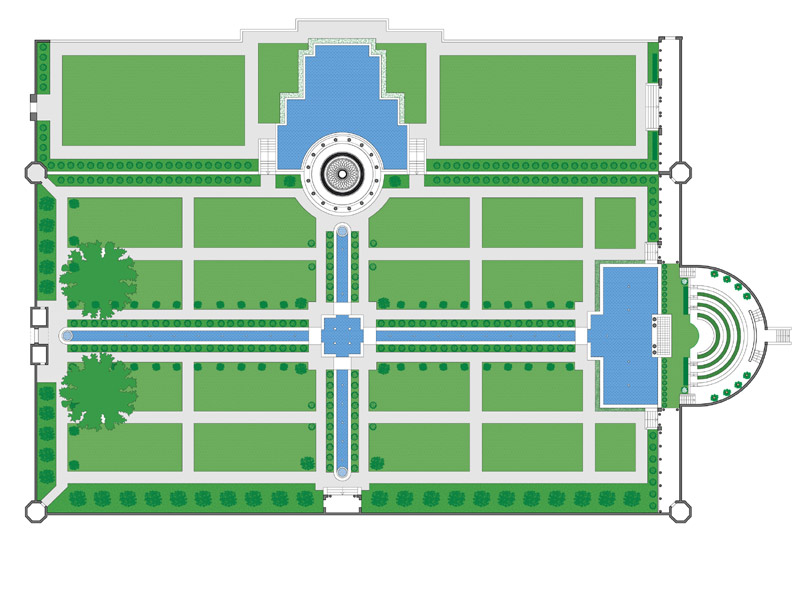

Il teatro all’aperto nei parchi e giardini pubblici urbani è una forma di intrattenimento che unisce l’arte della recitazione con la bellezza della natura. Questi spazi offrono un’opportunità unica per gli artisti di esibirsi all’aria aperta, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per il pubblico. In questo articolo, esploreremo le caratteristiche di questi teatri, la loro funzionalità, le diverse tipologie di progetti e le considerazioni per la progettazione di un teatro all’aperto in un parco pubblico urbano.

Vantaggi del teatro all’aperto nei parchi pubblici urbani

Il teatro all’aperto nei parchi e giardini pubblici urbani offre una serie di vantaggi unici per la comunità e per gli artisti. Innanzitutto, questi spazi offrono un’opportunità per godersi l’arte e la cultura in un ambiente naturale e rilassante. Questo contribuisce al benessere e alla felicità delle persone, offrendo una pausa dalla frenesia della vita quotidiana. Inoltre, il teatro all’aperto nei parchi può contribuire alla creazione di un senso di comunità e di appartenenza, incoraggiando le persone a socializzare e a condividere esperienze culturali insieme.

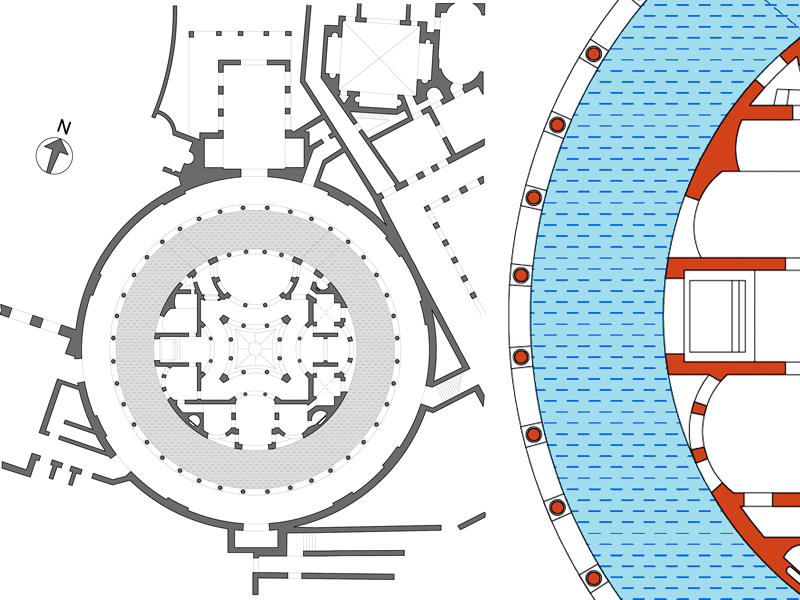

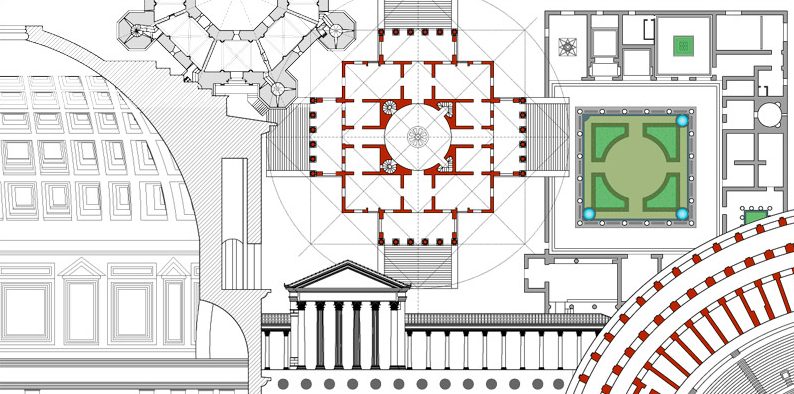

Caratteristiche e funzionalità degli spazi teatrali all’aperto

I teatri all’aperto sono caratterizzati da una serie di elementi distintivi che contribuiscono alla loro unicità e bellezza.

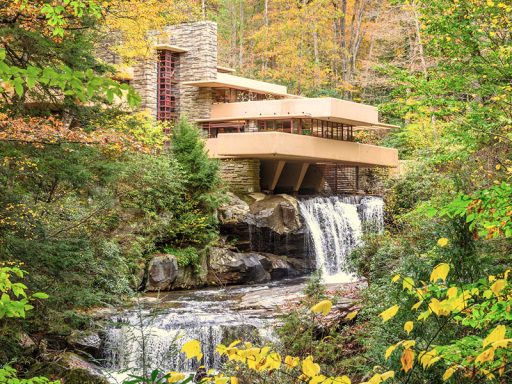

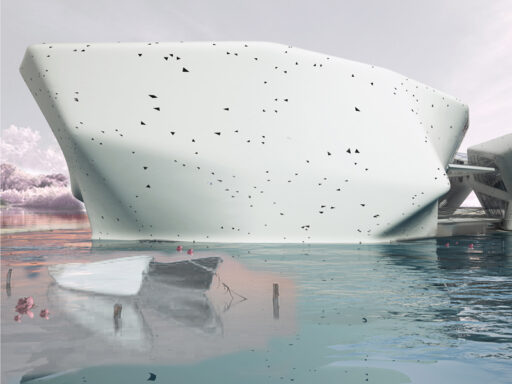

- Natura. I teatri all’aperto sono spazi immersi nella natura, ciò crea un’atmosfera suggestiva e romantica. Gli alberi, i fiori e il verde circostante creano uno sfondo perfetto per le performance teatrali.

- Palcoscenico aperto. Questi teatri sono spesso dotati di un palcoscenico aperto, che consente agli attori di interagire con il pubblico in modo più diretto e coinvolgente. Questo crea un senso di intimità e connessione tra gli artisti e gli spettatori.

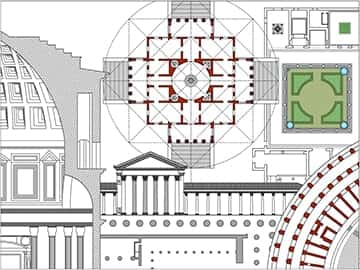

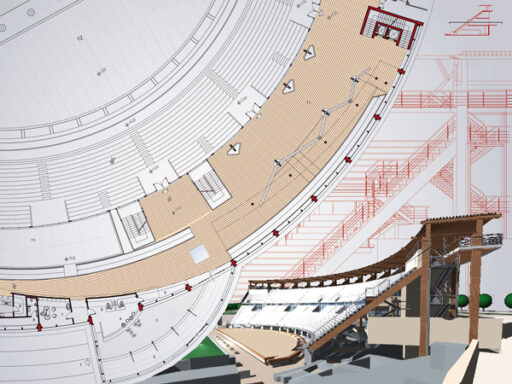

- Luce e acustica. I teatri all’aperto sono progettati per sfruttare al massimo la luce naturale e l’acustica del luogo, offrendo un’esperienza sensoriale unica.

Il teatro all’aperto inserito nei parchi e giardini pubblici urbani non è solo un luogo di intrattenimento, ma svolge anche una serie di funzioni importanti per la comunità. Innanzitutto, questi spazi offrono un’opportunità per gli artisti locali di esibirsi e far conoscere il loro talento al pubblico. Inoltre, il teatro all’aperto può essere utilizzato per eventi culturali, festival e concerti, attirando turisti e visitatori nella zona. Questo contribuisce al dinamismo e alla vitalità dell’area circostante. Inoltre, il teatro all’aperto può essere un luogo di aggregazione sociale, dove le persone si riuniscono per godersi uno spettacolo insieme e creare connessioni con gli altri membri della comunità.

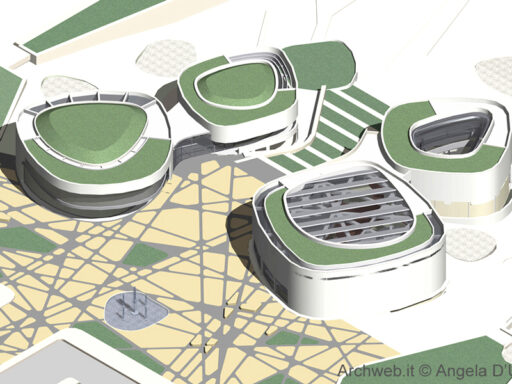

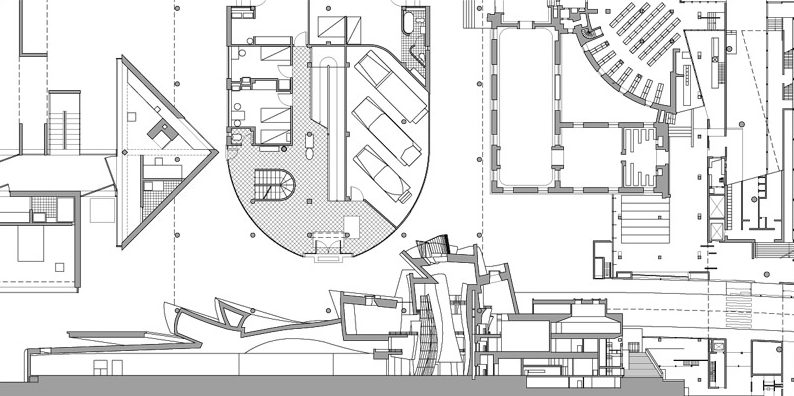

Diverse tipologie di progetti di teatro all’aperto

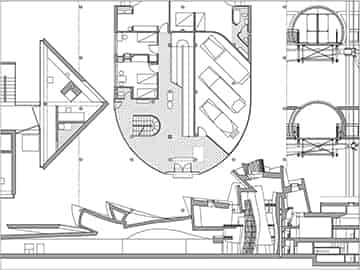

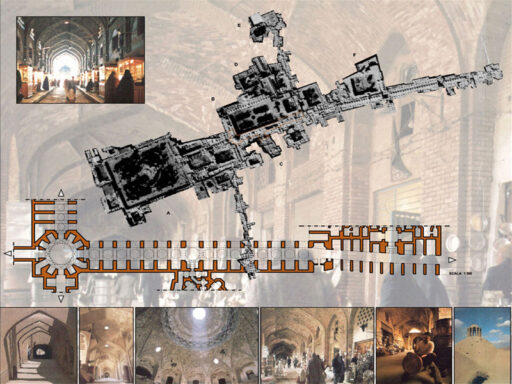

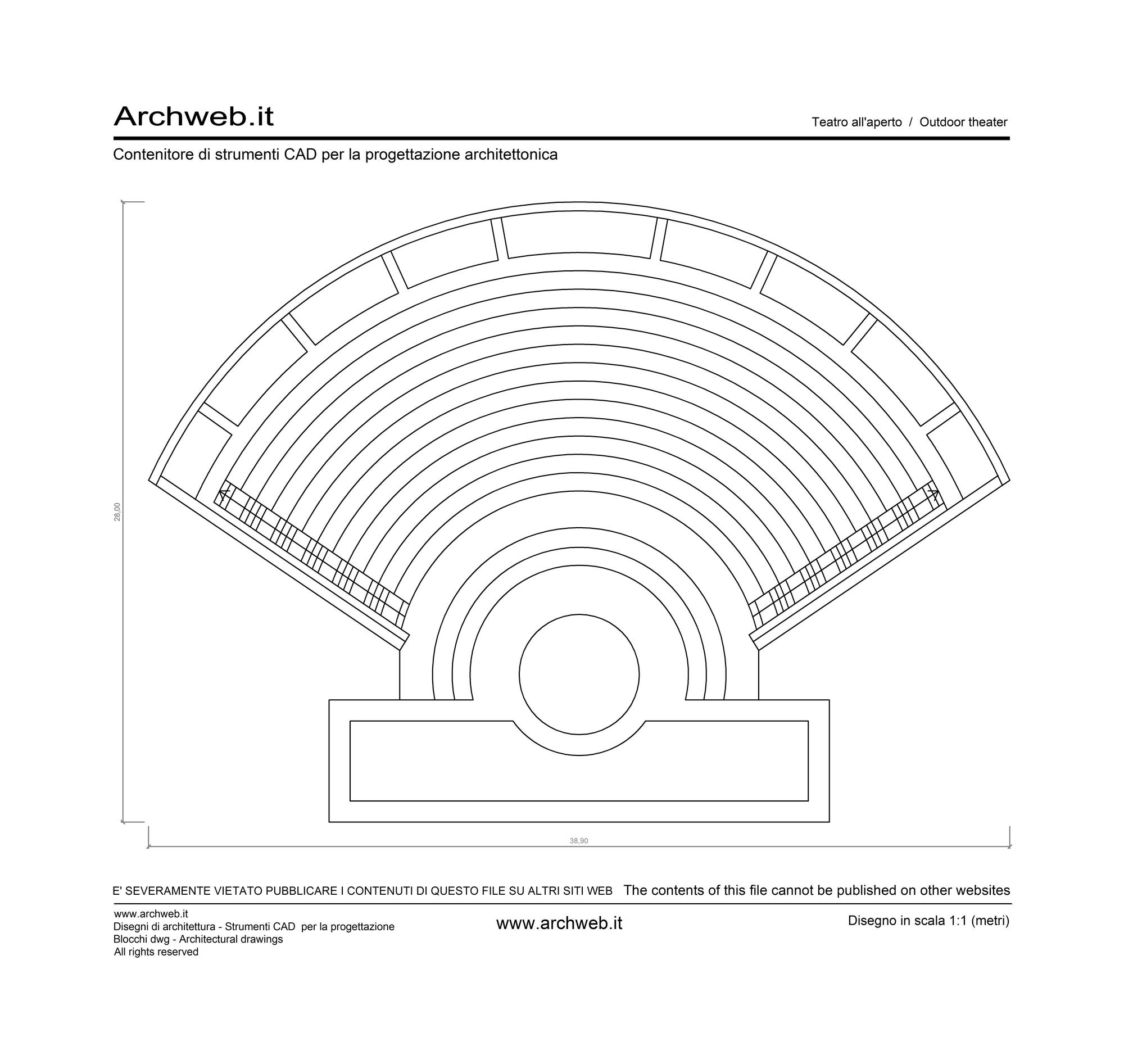

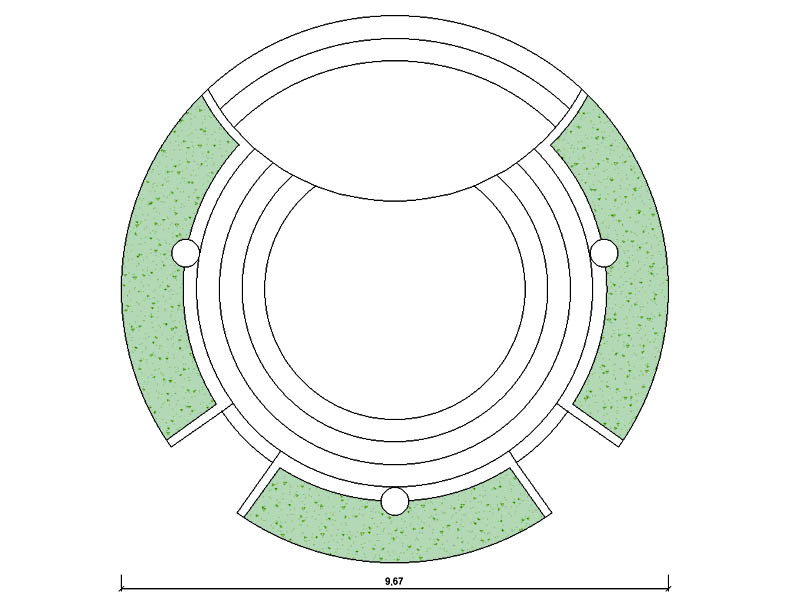

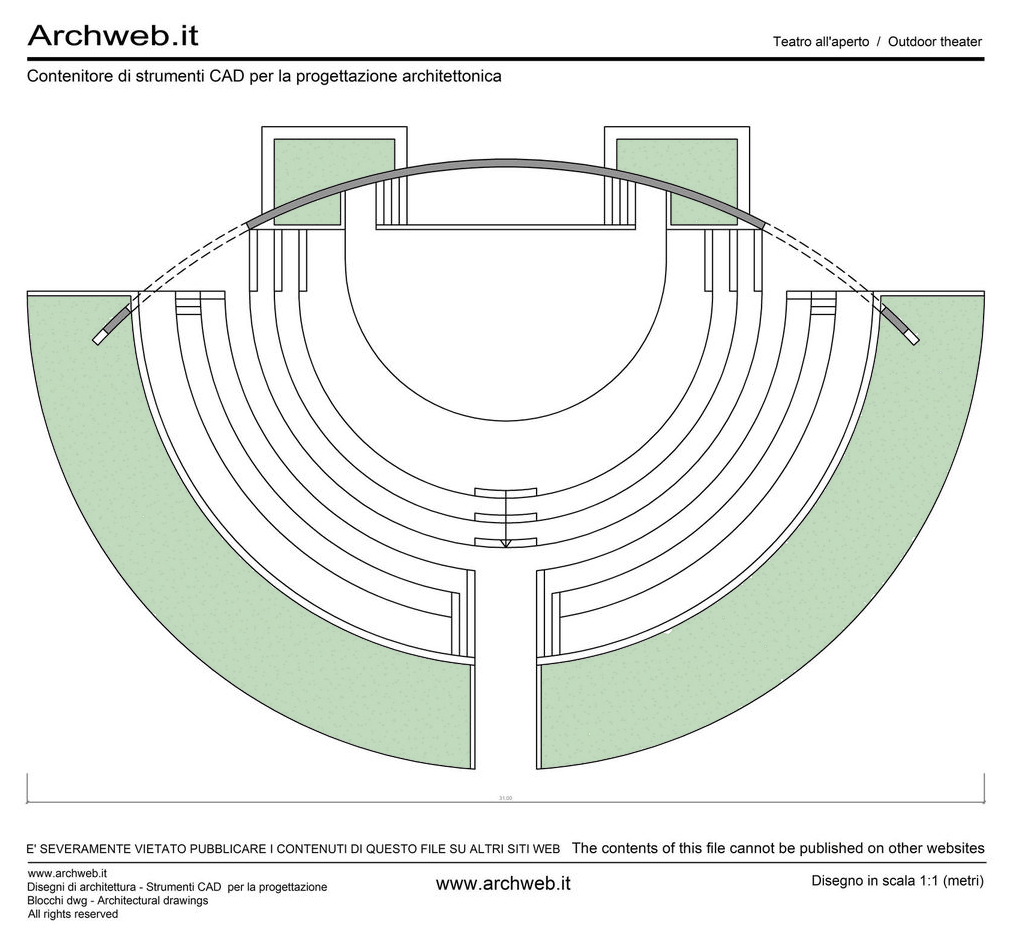

Esistono diverse tipologie di progetti di teatro all’aperto che possono essere realizzati nei parchi pubblici urbani. Uno dei più comuni è il teatro all’aperto a gradoni, dove il pubblico può sedersi su gradini in pietra o cemento per assistere allo spettacolo. Questo tipo di teatro offre una buona visibilità per tutti gli spettatori e crea un’atmosfera intima e accogliente. Un’altra tipologia è il teatro all’aperto su prato, dove il pubblico può stendersi sull’erba per godersi lo spettacolo. Questo tipo di teatro è particolarmente adatto per eventi informali e rilassanti. Infine, esistono anche teatri all’aperto temporanei, che vengono allestiti solo per una determinata stagione o evento. Questi teatri possono essere realizzati utilizzando strutture prefabbricate, offrendo flessibilità e versatilità nella loro progettazione.

Le foto dei rispettivi autori sono per gentile concessione di Depositphotos.com

Considerazioni per la progettazione di un teatro all’aperto in un parco

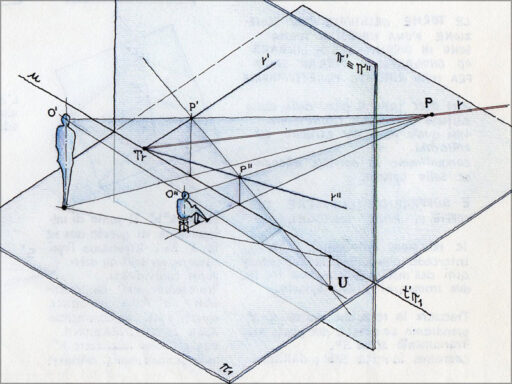

La progettazione di un teatro all’aperto in un parco pubblico richiede una serie di considerazioni importanti.

- Posizione. È fondamentale scegliere un’area del parco che sia adatta per la realizzazione del teatro e che possa ospitare un numero adeguato di spettatori.

- Orientamento. È importante considerare l’orientamento del teatro rispetto al sole, in modo da sfruttare al massimo la luce naturale durante gli spettacoli diurni.

- Progettazione del palcoscenico e dell’acustica. Si tratta di elementi cruciali da tenere in considerazione.

- Accessibilità. È importante garantire l’accessibilità del teatro a persone con disabilità, prevedendo rampe e percorsi accessibili.

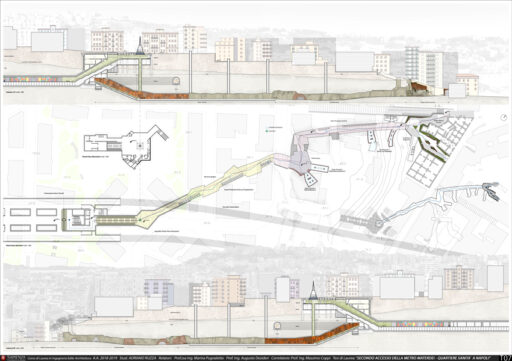

Esempi di progetti di successo

Ci sono numerosi esempi di progetti di successo di teatro all’aperto nei parchi pubblici urbani in tutto il mondo. Uno di questi è il Delacorte Theatre, che si trova all’interno di Central Park di New York. Questo anfiteatro all’aperto è noto per ospitare spettacoli teatrali gratuiti per il pubblico in un’atmosfera informale e accogliente, come il New York Shakespeare Festival.

Questo esempio dimostra come il teatro all’aperto nei parchi pubblici possa essere un modo efficace per portare l’arte e la cultura nelle comunità e coinvolgere il pubblico in modo significativo.

Sfide e soluzioni per il teatro all’aperto nei parchi

Nonostante i numerosi vantaggi, il teatro all’aperto nei parchi pubblici urbani può presentare alcuni limiti.

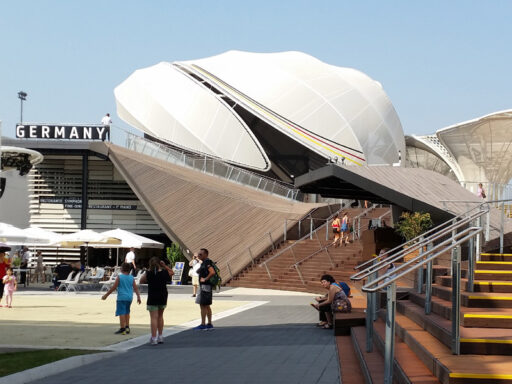

- Meteo. Le condizioni meteorologiche imprevedibili possono influire sulla programmazione degli spettacoli. Per affrontare questa sfida, è possibile prevedere strutture coperte o parzialmente coperte, che consentano di continuare gli spettacoli anche in caso di pioggia o cattivo tempo.

- Rumore. Il rumore ambientale può disturbare la qualità dell’esperienza teatrale. Per affrontare questa sfida, è possibile utilizzare schermi acustici o selezionare luoghi all’interno del parco che siano meno disturbati dal rumore esterno.

Come pianificare e realizzare un progetto di teatro all’aperto

La pianificazione e la realizzazione di un teatro all’aperto in un parco richiedono un’attenta considerazione e organizzazione.

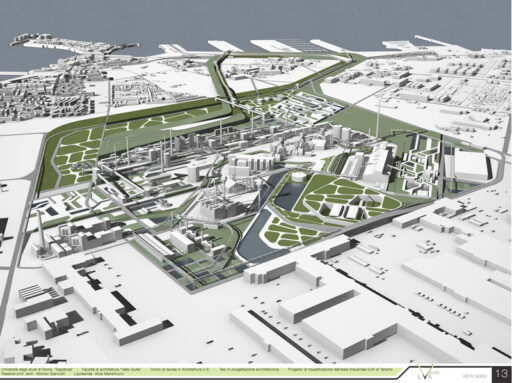

La prima fase del processo consiste nel determinare lo scopo e gli obiettivi del progetto. Si vuole offrire intrattenimento alla comunità o raccogliere fondi per una causa benefica? Una volta chiariti gli obiettivi, il passo successivo consiste nell’individuare un luogo adatto per il teatro all’aperto. Si devono prendere in considerazione fattori come l’accessibilità, la disponibilità di elettricità e l’atmosfera generale del luogo.

Dopo aver scelto il luogo, è essenziale sviluppare un piano di progetto dettagliato. Questo piano deve delineare tutte le fasi, le risorse e le tempistiche necessarie per il successo del progetto di teatro all’aperto. È fondamentale coinvolgere un team di persone competenti che possano contribuire con la loro esperienza in settori quali la scenografia, l’illuminazione, il suono e la gestione degli eventi. Questo team avrà la responsabilità di garantire che tutti gli aspetti tecnici del progetto siano ben eseguiti.

Un altro aspetto critico della pianificazione di un progetto di teatro all’aperto è l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni necessarie. Ciò può includere le licenze per spettacoli pubblici, la garanzia di conformità alle norme sul rumore e l’acquisizione di qualsiasi copertura assicurativa necessaria. È essenziale consultare le autorità locali e le parti interessate per garantire il rispetto di tutti i requisiti legali.

Una volta completata la fase di pianificazione, è il momento di realizzare il progetto del teatro all’aperto. Si tratta di coordinarsi con i venditori e i fornitori per reperire le attrezzature, gli allestimenti, i posti a sedere e gli altri materiali necessari. È importante disporre di un chiaro piano di comunicazione per garantire che tutti i membri del team e le parti interessate siano consapevoli dei propri ruoli e responsabilità.

Durante la fase di implementazione, è fondamentale monitorare regolarmente i progressi e apportare le necessarie modifiche o correzioni di rotta. Ciò può includere la risoluzione di problemi tecnici, la gestione di sfide impreviste o l’adattamento del piano di progetto in base al feedback delle prove o dei test.

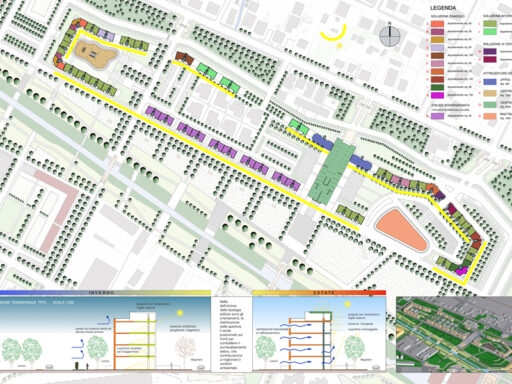

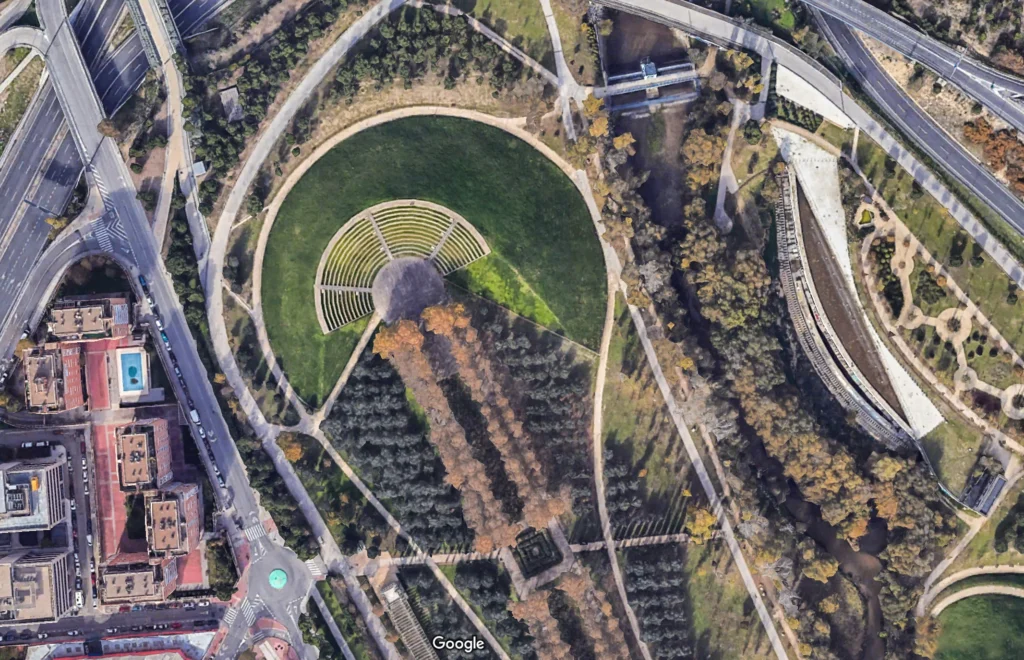

Un esempio interessante dal punto di vista dell’inserimento in un contesto verde è Il Parco lineare del Manzanares, uno spazio verde urbano situato a Madrid, in Spagna. Si estende lungo il fiume Manzanares per diversi chilometri. Questo parco è un progetto di rivitalizzazione urbana che cerca di recuperare e migliorare l’ambiente naturale del fiume, oltre a fornire aree ricreative e di svago per i residenti e i visitatori della città.

@ Google Maps

Foto di jslsvega su Depositphotos.com

Conclusioni e future tendenze nella progettazione del teatro all’aperto

Il teatro all’aperto nei parchi pubblici urbani rappresenta un’opportunità unica per unire l’arte e la natura, creando un’esperienza teatrale coinvolgente e memorabile per il pubblico. Le caratteristiche uniche di questi spazi, la loro funzionalità e i numerosi vantaggi che offrono, li rendono un elemento importante nella progettazione dei parchi pubblici. Nel futuro, si prevede che la progettazione del teatro all’aperto si orienterà sempre più verso l’utilizzo di tecnologie sostenibili e innovative, che permettano di creare spazi teatrali versatili e flessibili. Inoltre, si prevede che il teatro all’aperto continuerà a essere un importante strumento per promuovere l’arte e la cultura nelle comunità, contribuendo al benessere e alla felicità delle persone.

Foto copertina: Anfiteatro Parco Miralfiore (credit: teatridiPesaro.it)