Abbattimento barriere architettoniche

Interventi, soluzioni creative, casi pratici

L’abbattimento delle barriere architettoniche implica una progettazione consapevole e integrata, che sia capace di generare spazi naturalmente inclusivi, pensati fin dall’origine per essere accessibili a chiunque.

L’obiettivo primario è concepire ambienti fluidi, leggibili e accessibili, che coniughino funzionalità ed estetica senza compromessi, trasformando l’accessibilità in un valore progettuale intrinseco e duraturo.

Di seguito analizziamo principi progettuali, soluzioni creative e alcuni esempi di casi pratici che dimostrano come forma, geometria e materiali possano diventare strumenti decisivi – spesso con maggior efficacia rispetto alle sole soluzioni meccaniche – per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche e garantire, dunque, una piena accessibilità.

Abbattimento barriere architettoniche e accessibilità geometrica

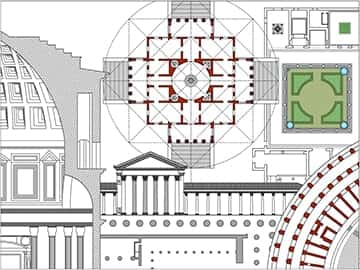

In tema di abbattimento delle barriere architettoniche, alla base della progettazione accessibile c’è il principio del “Universal Design” (o Design Universale), un approccio che invita ad immaginare spazi utilizzabili dal maggior numero possibile di persone, senza distinzioni legate all’età o alle abilità fisiche.

Un esempio emblematico è il cosiddetto “curb cut”, ovvero la rampa sul bordo dei marciapiedi nata per facilitare la mobilità in carrozzina, ma divenuta presto utile anche per genitori con passeggini, ciclisti o chiunque abbia bisogno di un passaggio più agevole.

Proprio questo è noto come “effetto curb cut”, ovvero una soluzione pensata per pochi che, se ben progettata, porta beneficio a tutti.

In architettura tale approccio si traduce nella progettazione di spazi percorribili in modo naturale, dove i raccordi tra i diversi livelli e la continuità orizzontale diventano parte integrante della composizione.

I percorsi, siano essi lineari o curvilinei, vanno concepiti senza soluzioni di continuità, privilegiando chiarezza visiva e fluidità spaziale.

L’accessibilità infatti non deve apparire come un’aggiunta successiva, ma come una qualità intrinseca e strutturale del progetto in origine.

Vedi anche: “Tabella dell’accessibilità: misure e altezze per persone con disabilità”

Soluzioni geometriche alternative alle rampe

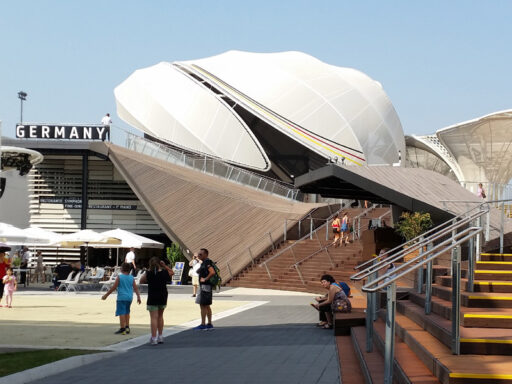

Per favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche, sempre più spesso i progettisti scelgono di integrare le rampe direttamente nel disegno dell’edificio, trasformandole in componenti architettoniche a pieno titolo, piuttosto che aggiungerle come elementi separati.

A quel punto diventa possibile anche dare sfogo alla propria creatività progettuale, con curb cut che possono assumere forme curve, elicoidali oppure svilupparsi come percorsi scultorei, capaci di fondere esigenze pratiche e valore estetico.

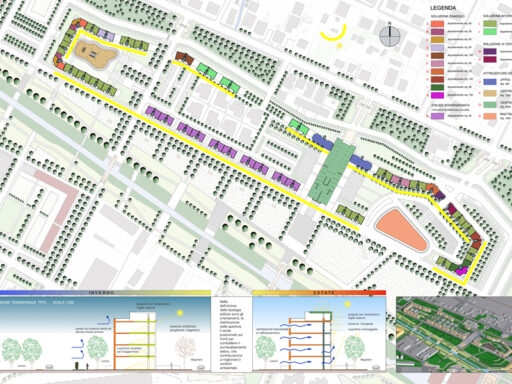

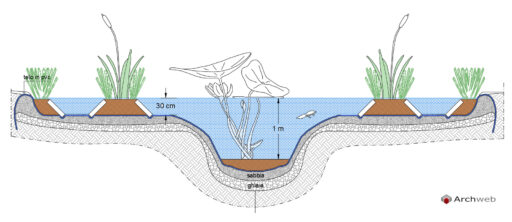

In ambito paesaggistico, ad esempio, le rampe si inseriscono con delicatezza nel terreno, creando pendenze quasi impercettibili che si percepiscono come parte naturale del paesaggio. Nei contesti urbani, invece, ricorrono spesso soluzioni a rampa curva o a “switchback”, in cui il percorso compie svolte regolari per ridurre l’ingombro e gestire i dislivelli in modo compatto.

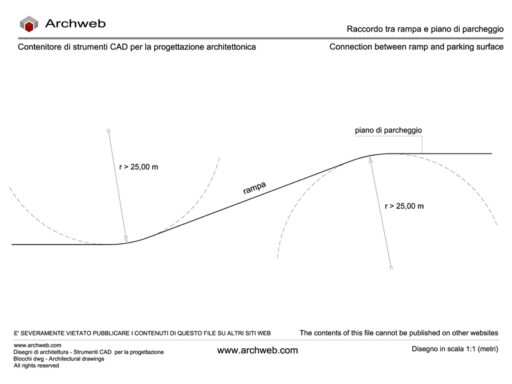

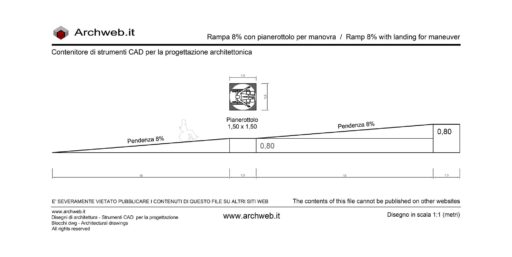

In entrambi i casi, l’inserimento di piattaforme intermedie di sosta consente di spezzare i tratti più lunghi, migliorando il comfort, la sicurezza e la leggibilità complessiva del percorso.

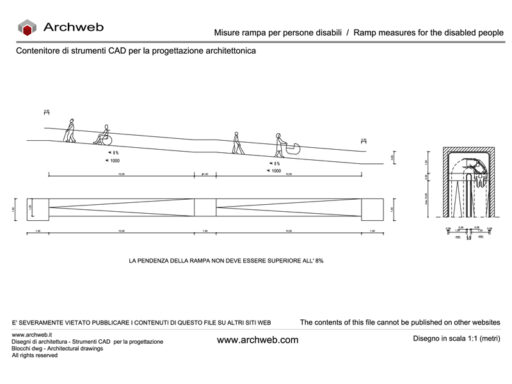

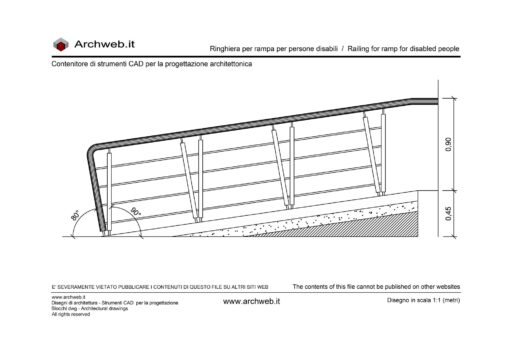

Vedi anche: “Misure tipo per una rampa per persone disabili o con problemi di deambulazione”

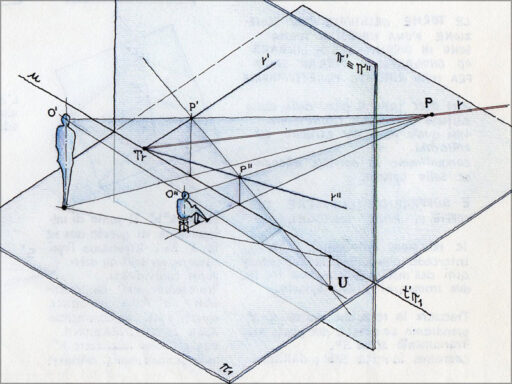

Tecnologie al servizio della progettazione

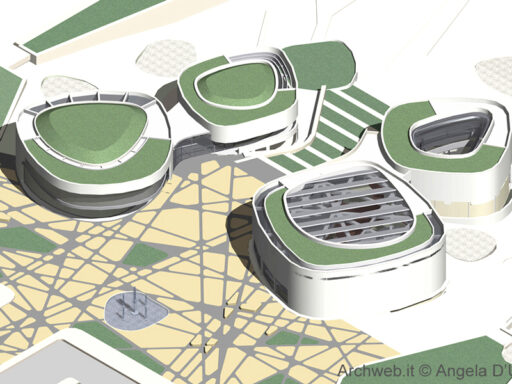

Accanto agli approcci tradizionali, oggi la tecnologia digitale offre strumenti avanzati che facilitano l’integrazione delle rampe nello spazio, contribuendo in modo diretto all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Software parametrici, come ad esempio Grasshopper per Rhino, consentono di generare automaticamente percorsi ottimali tra due punti all’interno di un modello tridimensionale, tenendo conto dei dislivelli, dei vincoli spaziali e delle pendenze ammissibili.

Tali strumenti non si limitano a semplificare i calcoli. Permettono di testare rapidamente diverse soluzioni geometriche, confrontarne l’impatto formale e funzionale e scegliere quella più coerente con l’idea progettuale.

In questo modo, l’accessibilità diventa parte integrante del processo creativo, senza sacrificarne la qualità spaziale o la libertà compositiva.

Leggi anche: “Accessibilità bagno: spazi e superfici accessibili per una persona con disabilità”

Abbattimento barriere architettoniche: esempi e casi pratici

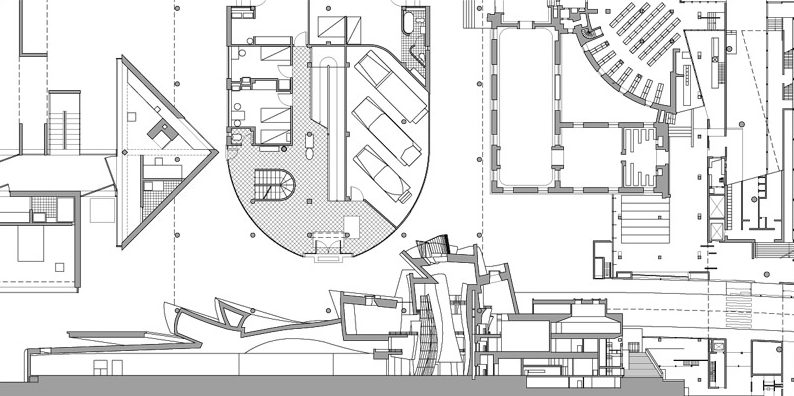

Per comprendere meglio i concetti espressi e l’applicabilità degli stessi, riteniamo utile a questo punto richiamare alcuni esempi reali di progettazione in cui l’accessibilità è stata integrata con coerenza nella forma architettonica, trasformando rampe, pendenze e percorsi in elementi qualificanti dello spazio.

Tra i più noti segnaliamo:

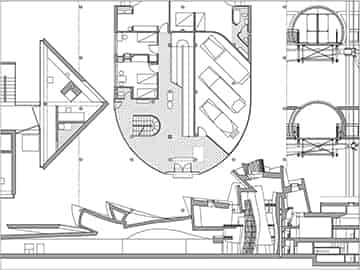

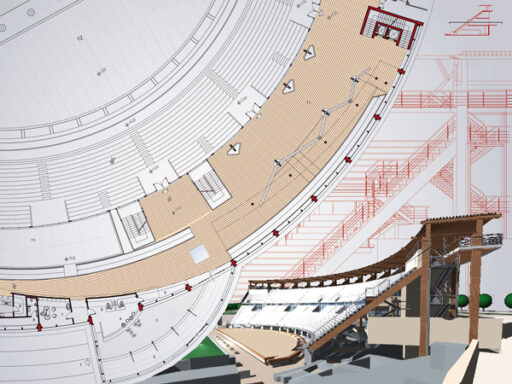

Il Guggenheim Museum di Frank Lloyd Wright a New York , dove il concetto di accessibilità coincide con l’essenza stessa dell’edificio. L’intero percorso espositivo si sviluppa lungo una grande rampa elicoidale che si avvolge intorno all’atrio centrale, creando un movimento fluido e continuo. Con una pendenza moderata di circa il 5%, i visitatori possono salire o scendere i diversi livelli senza ostacoli o impedimenti;

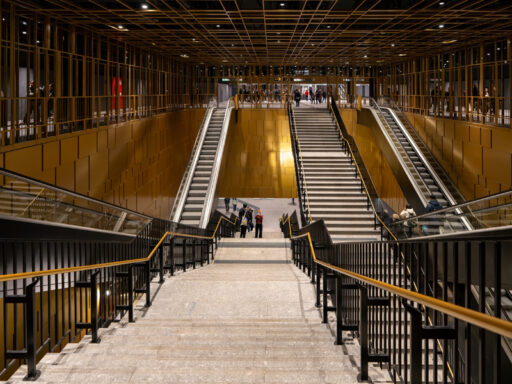

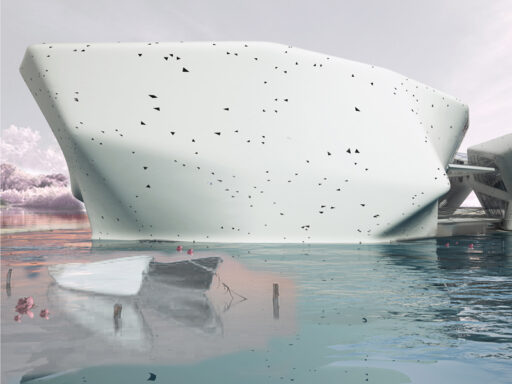

Il museo U.S. Olympic & Paralympic di Diller Scofidio + Renfro a Colorado Springs, che rappresenta un perfetto esempio di come l’abbattimento delle barriere architettoniche possa tradursi in un linguaggio progettuale inclusivo e spettacolare. Le rampe, ampie e ben integrate, sono parte stessa della narrazione spaziale e accompagnano i visitatori lungo un percorso continuo che collega i diversi livelli del museo. Ogni persona, indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, è in grado di vivere la stessa esperienza espositiva senza differenze;

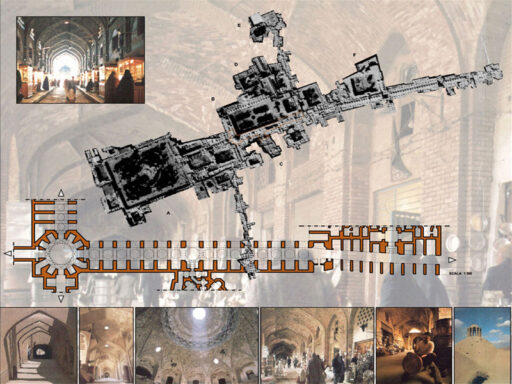

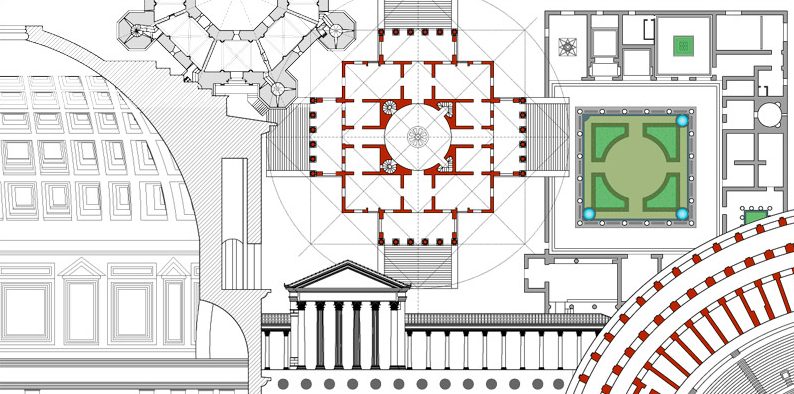

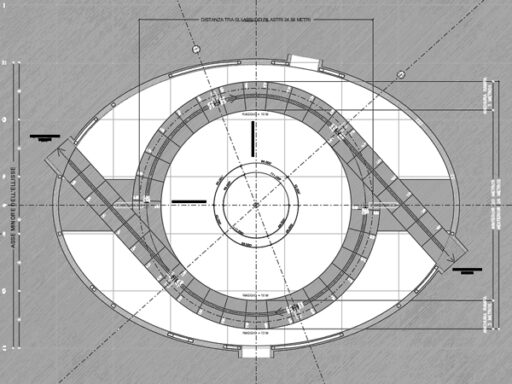

Andalucia’s Museum of Memory di Alberto Campo Baeza a Granada. (Vedi i disegni dwg)

Il museo è organizzato intorno a un cortile centrale ellittico, che prende spunto dalle proporzioni del cortile del Palazzo di Carlo V nell’Alhambra.

Da questo cortile si sviluppano rampe elicoidali (o a spirale), che collegano i tre livelli del podio: un piano d’accesso, un primo piano e un livello giardino, di cui almeno due sono parzialmente interrati.

Le rampe non sono solo un elemento funzionale per muoversi tra i piani, ma diventano parte integrante dell’esperienza spaziale: giocano con la luce, con la trasparenza, con la percezione della curvatura, creando una tensione visiva interessante nel vuoto architettonico.

Il Tree House di 6a architects a Londra, dove l’esigenza di collegare alcuni cottages storici con quote differenti è stata risolta attraverso una passerella in legno dal carattere scultoreo. Anche qui la rampa non è concepita come un’aggiunta tecnica, ma come un vero e proprio spazio architettonico che dialoga con il contesto, rispettando i materiali e le proporzioni degli edifici esistenti;

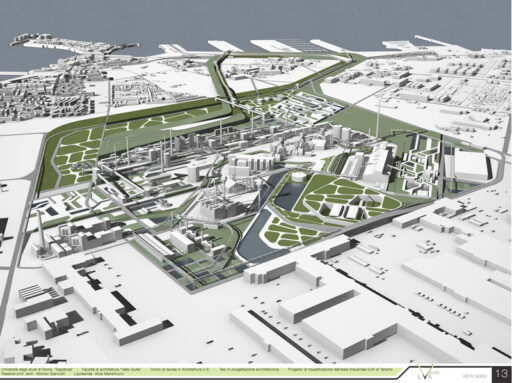

L’Olympic Sculpture Park di Seattle e l’Overlook del Brooklyn Botanic Garden, di Weiss-Manfredi due casi particolarmente emblematici. Nel parco di Seattle, una lunga passerella inclinata attraversa una complessa area urbana e infrastrutturale, trasformando un sito industriale dismesso in un percorso continuo che collega la città alla riva marina, alternando arte, verde e viste panoramiche. Al Brooklyn Botanic Garden, invece, la rampa accompagna i visitatori tra le diverse quote del giardino, garantendo accessibilità e offrendo al tempo stesso un’esperienza visiva e sensoriale immersiva. In entrambi i progetti, il dislivello non è stato percepito come un ostacolo, ma è diventato la vera matrice progettuale che ha permesso di concepire un nuovo paesaggio architettonico.

Estendere il concetto: sensorialità visiva e spaziale

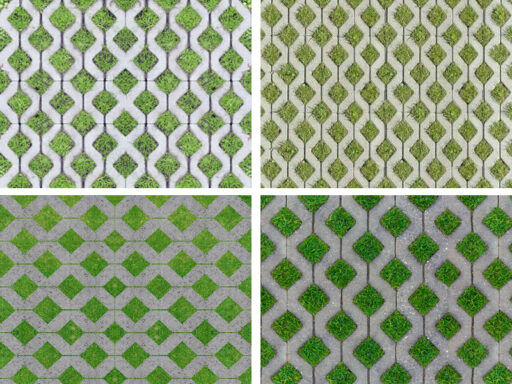

È bene ricordare che la necessità di procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche non va intesa solo in senso fisico, ma anche sensoriale.

Chi soffre di disabilità visive o uditive percepisce l’ambiente in modo diverso, pertanto occorre che il progetto offra wayfinding sensoriale, tramite luce, contrasti, texture tattili e percorsi visivi chiari.

Negli ultimi anni la ricerca ha evidenziato come stimoli uditivi e tattili possano avere un ruolo determinante nell’orientamento, mentre permane una carenza di studi approfonditi sui bisogni di chi presenta disabilità sensoriali multiple.

In questo contesto si inserisce il concetto di DeafSpace sviluppato alla Gallaudet University, che pone al centro della progettazione l’esperienza visiva. La continuità degli spazi, l’uso calibrato della luce naturale, la trasparenza dei materiali e la possibilità di mantenere costantemente il contatto visivo, diventano parte integrante del sistema architettonico, garantendo inclusione e qualità percettiva.

L’accessibilità, in sostanza, non dev’essere percepita come un vincolo o un obbligo normativo, ma come una risorsa progettuale in grado di arricchire il valore estetico e funzionale dell’opera. Rampe, pendenze e percorsi fluidi, se pensati dall’inizio come veri e propri componenti strutturali, evitano la stigmatizzazione dell’accesso e trasformano l’esperienza dello spazio in un flusso continuo e condiviso, per chiunque.

L’abbattimento delle barriere architettoniche può diventare così il vero motore creativo dell’architettura contemporanea, dove funzionalità, bellezza e accessibilità si fondono per dare vita ad un unico linguaggio progettuale.