La casa contemporanea

Tra flessibilità e nuovi stili di vita

Con l’avanzare rapido della tecnologia, le disposizioni abitative tendono a cambiare, e le famiglie innovano e si adattano, tanto che la “casa contemporanea” non viene più pensata come un involucro rigido e immutabile, ma come un spazio-rifugio che sappia essere in primo luogo resiliente.

Occorre progettare ambienti che sappiano trasformarsi, contemplare nuovi usi e adattarsi ai mutamenti delle esigenze del vivere quotidiano.

Progettare la casa contemporanea significa quindi concepirla come un organismo vivo, aperto e riconfigurabile, come un sistema dinamico, capace di accogliere le trasformazioni sociali, tecnologiche e ambientali senza mai perdere coerenza architettonica.

Leggi anche: “Principi fondamentali della progettazione architettonica: Guida completa per studenti e professionisti”

Verso una casa contemporanea senza “obsolescenza funzionale”

Il concetto di flessibilità abitativa nasce dall’esigenza di prevenire la “obsolescenza funzionale”: ossia quegli ambienti che diventano inadatti a nuovi usi, generando costose ristrutturazioni oppure inutili sprechi.

Diversi studi hanno dimostrato come, in un contesto urbano in continua trasformazione, la capacità dell’abitazione di “resistere” senza essere rigida rappresenti ormai un elemento strategico.

Da qui nascono le nozioni di adaptability (adattabilità) e transformability (trasformabilità).

L’adaptability concerne la struttura progettuale di partenza – pensare reti impiantistiche e nodi architettonici che ammettano varianti future – mentre la trasformability riguarda la possibilità di modificare elementi mobili, partizioni, moduli che “trascinano” con sé nuove configurazioni.

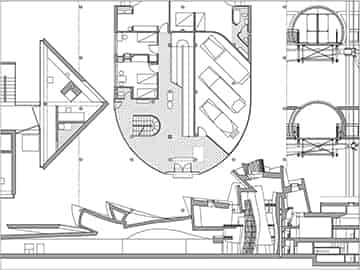

In pratica, fin dal concept, il progettista della casa contemporanea dev’essere in grado di combinare tre livelli:

- Supporto strutturale e impiantistico (inquadramenti rigidi);

- Infill flessibile (partizioni leggere, arredi trasformabili);

- Possibilità di crescita modulare (aggiunte o riduzioni nel tempo).

Tale stratificazione progettuale permette di intervenire nel tempo sull’organismo edilizio in modo non invasivo, minimizzando le interferenze con le componenti strutturali e impiantistiche fisse.

Principi progettuali della flessibilità spaziale

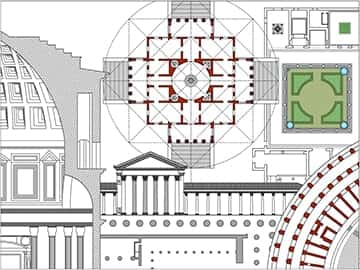

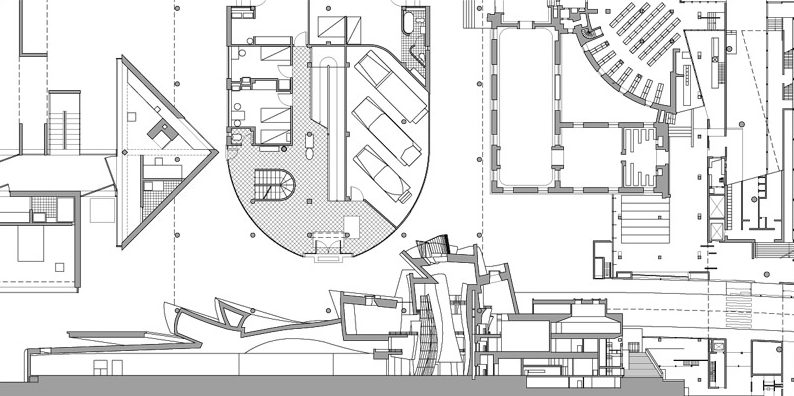

Tradurre un concetto di flessibilità in un progetto architettonico richiede l’applicazione di alcuni principi compositivi e spaziali ormai consolidati nella progettazione della casa contemporanea.

Griglia modulare e dimensionamento neutro

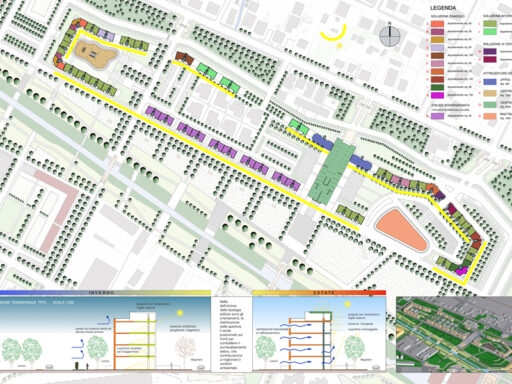

Organizzare le partizioni mobili su una griglia (ad esempio 30 cm, 60 cm) consente di spostare pareti, moduli o arredi senza stridere con le quote del volume.

È una prassi impiegata in molti studi di housing flessibile.

Servizi “in reticolo e ambivalenti”

Prevedere canali, tracce e ramificazioni impiantistiche sufficientemente sovradimensionate e distribuite, in modo che condotti, prese, scarichi possano essere ridestinati.

L’installazione di colonne impiantistiche mobili o “a slitta” rientra in quest’ambito.

Partizioni leggere, scorrevoli o removibili

Pareti modulari, pannelli su guide, divisori pieghevoli permettono la riconfigurazione interna. In architetture contemporanee si parla spesso di “spazi fluidi con confini sfumati”.

Flessibilità multiuso e poli-funzionalità

Ogni spazio deve poter accogliere più attività nel corso del giorno: la stessa stanza può fungere da zona lavoro, sala studio, ospiti. L’arredo modulare contribuisce in modo significativo.

Aperture e vizio di luce per densità variabili

Finestre e lucernari devono essere calibrati per consentire configurazioni di uso diverse: se una stanza “nutre” usi multipli, ha bisogno di luce diffusa, visibilità, ventilazione controllabile. Il progetto finestrato, con possibilità di schermature differenziate, è consigliato per la qualità interna.

Se questi principi vengono integrati fin dalle prime fasi progettuali, la casa sarà in grado di evolversi nel tempo, adattandosi ai mutamenti d’uso senza perdere coerenza architettonica.

Nuovi stili di vita, nuove richieste spaziali

Negli ultimi anni, il concetto di casa contemporanea si è progressivamente orientato verso modelli di abitare ibridi, capaci di rispondere a funzioni e ritmi di vita diversi.

Lo smart working, divenuto ormai parte integrante della quotidianità, ha trasformato radicalmente la configurazione domestica: lo spazio di lavoro non è più un semplice angolo adattato, ma un elemento strutturale del progetto stesso.

Ciò impone al progettista di dover concepire ambienti dotati di comfort acustico, connessioni efficienti ed un’illuminazione calibrata, mantenendo al contempo un equilibrio armonico tra dimensione privata e sfera professionale.

Parallelamente, cresce la necessità di gestire la coabitazione multi-generazionale, dove figli adulti, anziani o ospiti temporanei possono trovarsi a condividere lo stesso spazio abitativo. La casa deve quindi saper offrire autonomia e vicinanza allo stesso tempo, attraverso configurazioni che consentano di separare o ricongiungere zone funzionali con fluidità.

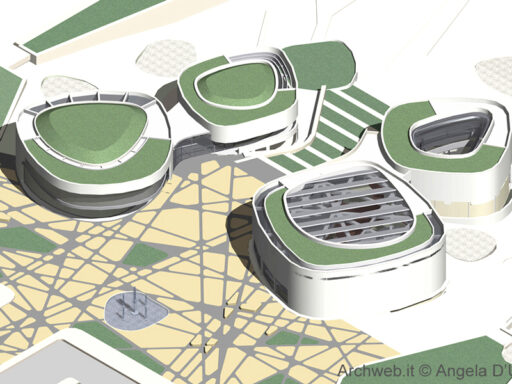

Si affermano così soluzioni abitative con moduli indipendenti ma interconnessi, in grado di adattarsi ai cicli di vita della famiglia.

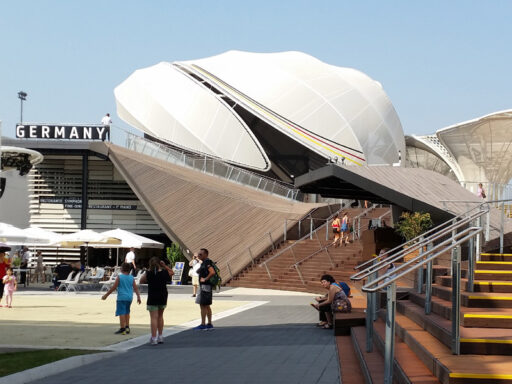

All’interno di questa trasformazione, emergono anche nuovi modelli residenziali come il co-housing, le micro-case modulari e le unità flessibili inserite in complessi collettivi, che ridefiniscono il concetto stesso di abitare.

Il paradigma dell’abitare dinamico si presenta dunque come una risposta diretta e ovvia alla mobilità sociale e lavorativa del presente: le persone cambiano, i nuclei familiari si trasformano, gli interessi evolvono.

La vera casa contemporanea è oggi quella che riesce a seguire questi mutamenti senza necessità di stravolgimenti, demolizioni o interventi invasivi, pur mantenendo sempre attualità e valore nel tempo.

Leggi anche: “Riprogettiamo le nostre case: la necessità di ripensare i modelli abitativi”

Soluzioni costruttive e materiali compatibili

Nella progettazione flessibile, anche la selezione dei materiali e dei sistemi costruttivi assume un ruolo determinante, poiché è da questi che dipendono la durata funzionale dell’edificio e la possibilità di riconfigurarne gli spazi:

- Sistemi prefabbricati e a pannelli: l’uso del prefabbricato (telaio, pannelli strutturali modulabili) favorisce rapidità, leggerezza, smontabilità e possibili futuri ampliamenti;

- Componenti “plug-and-play” e arredi integrati: moduli impiantistici, “cassette tecniche” removibili, arredi su guide integrati nella parete – tutto ciò facilita le eventuali modifiche successive. Molti progetti contemporanei sperimentano tale approccio;

- Materiali tecnici leggeri e finiture disassemblabili: pannelli secchi, sistemi a secco, pareti mobili, fibrous board, sistemi a secco consentono smontaggi e cambiamenti senza interventi distruttivi;

- Connessione con l’esterno: terrazze, logge, “spazi interposti”. La casa non dev’essere contemporanea solo all’interno, le zone intermedie (verande, logge, patios) servono da buffer e permettono estensioni dell’abitare, con possibilità di essere adattati in base alla stagione o alla funzione.

Leggi anche: “Hygge: come vivere una casa felice”

Prospettive concettuali e architettoniche

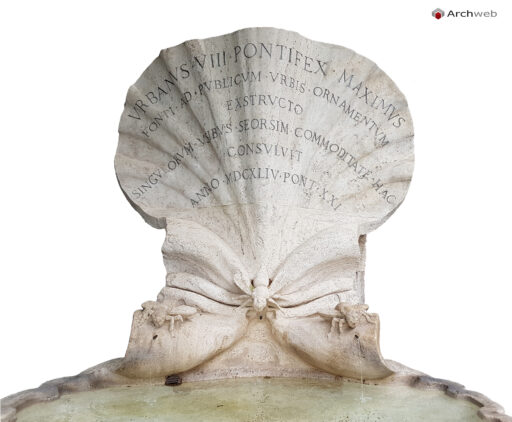

Guardando oltre la dimensione puramente tecnica, la flessibilità nella casa contemporanea assume un valore profondamente concettuale. Non rappresenta soltanto una strategia costruttiva, ma un vero e proprio paradigma che ridefinisce il rapporto tra architettura, abitante e tempo.

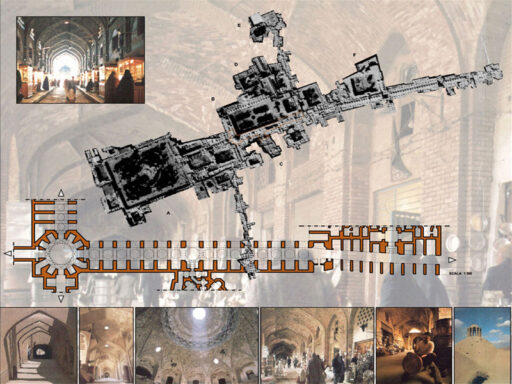

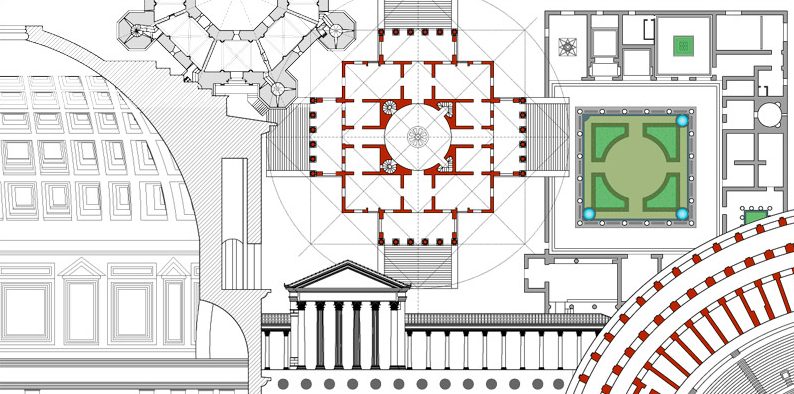

Nel quadro teorico dell’Open Building – concetto sviluppato negli anni ’60 dal professor John Habraken, architetto e teorico olandese – la flessibilità viene interpretata attraverso la distinzione tra supporto e infill.

Il primo comprende le strutture e gli elementi permanenti, mentre il secondo racchiude i componenti modificabili e gli allestimenti interni. Tale separazione consente agli abitanti di intervenire sulla parte adattabile della casa senza compromettere l’integrità della struttura portante, favorendo così una continuità d’uso che si estende nel tempo.

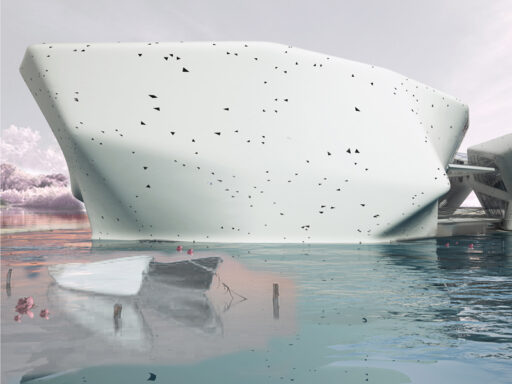

In questa prospettiva, l’architettura viene sempre più concepita come un sistema vivo, capace di evolversi e di reagire ai cambiamenti. I confini tra gli spazi diventano permeabili, le funzioni non sono più rigidamente determinate, e il progetto si trasforma in un processo aperto, una ricerca di potenzialità spaziali latenti che possono emergere in base alle necessità di chi abita.

Una casa progettata in questa logica è, di fatto, contemporanea perché resiliente: resiste meglio ai cicli sociali, demografici e tecnologici, accogliendo le trasformazioni della società senza perdere identità.

La flessibilità diventa quindi sinonimo di adattamento e di durata, ma anche di capacità di anticipare l’ignoto: fattore che influisce positivamente anche sul benessere abitativo. Il potere di modificare il proprio spazio, di adattarlo alle esigenze personali o familiari, aumenta il senso di controllo, di comfort e di soddisfazione.

Leggi anche: “Come la progettazione degli spazi influenza il comportamento umano”

In questa visione, la casa contemporanea non è una forma definitiva, ma un potenziale continuo: una struttura “aperta” che accetta varianti, che ha un’ossatura impiantistica predisposta all’evoluzione e flussi spaziali che siano rimodellabili.

Per architetti e ingegneri, progettare oggi significa prevedere il futuro degli usi e dare spazio soprattutto al cambiamento.

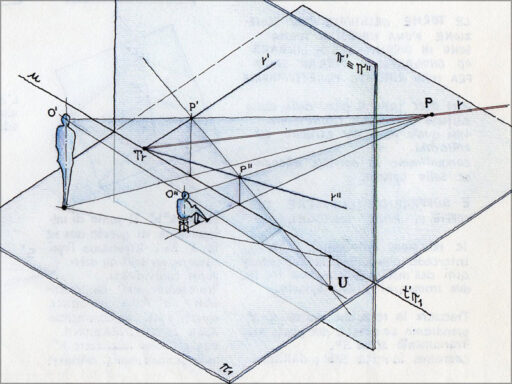

L’autore delle immagini è: scovad (Vadym Andrushchenko) su Depositphotos.com