Strutture ispirate alla natura

Dalla biomimesi al progetto

La biomimesi in architettura non coincide con l’imitazione formale della natura – come riprodurre la sagoma di una foglia o la spirale di una conchiglia – ma con il trasferimento di principi fisici e strategie funzionali sviluppate dai sistemi naturali nel corso dell’evoluzione.

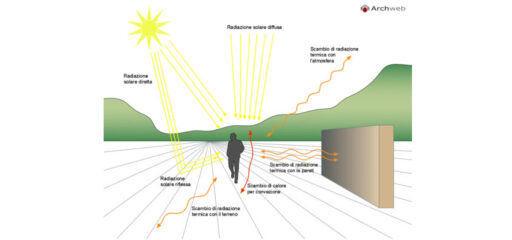

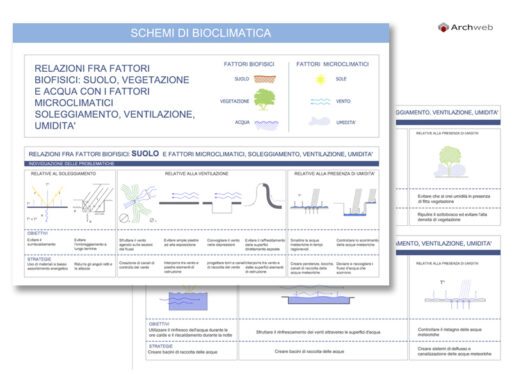

La natura viene osservata come modello di efficienza per fattori come la gestione dell’energia, il controllo microclimatico, l’ottimizzazione strutturale, la riduzione di materiali o l’adattabilità. Tali meccanismi vengono analizzati, astratti e tradotti in soluzioni progettuali verificabili tramite simulazione e sperimentazione.

La biomimesi diventa quindi un vero e proprio approccio architetturale, in cui la qualità del progetto non dipende dall’estetica organica, ma dalla coerenza tra forma, materiale, processo costruttivo e prestazione.

Leggi anche: “Natura nell’architettura: l’ambiente costruito si veste di verde”

Biomimesi, bio-ispirazione e forme “biomorfe”: le differenze

In ambito progettuale, il termine “bio” può indicare metodologie e sistemi profondamente diversi tra loro.

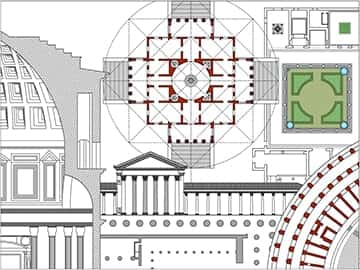

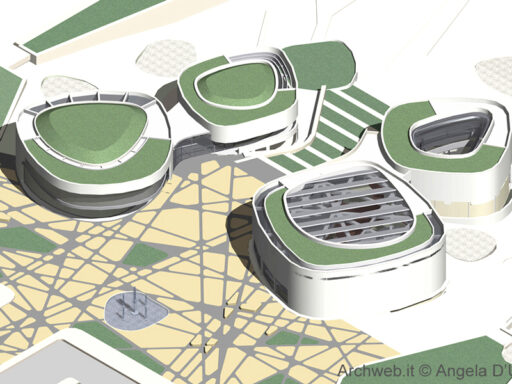

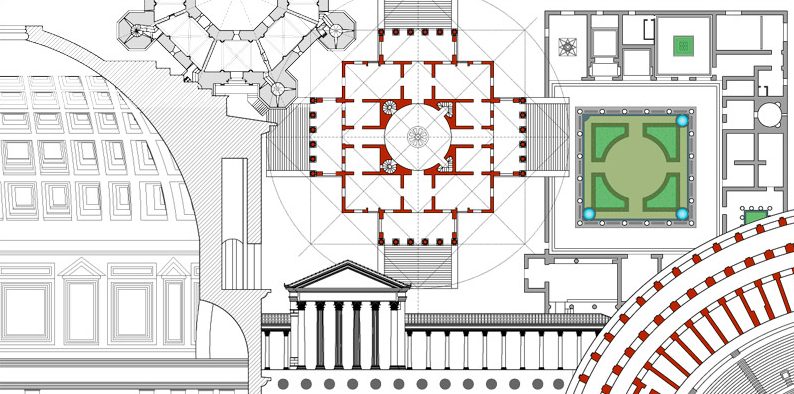

Un progetto biomorfo richiama visivamente forme naturali senza trasferire reali principi funzionali: la natura diventa un riferimento espressivo, non un modello prestazionale.

L’approccio bio-ispirato compie invece un passo ulteriore, adottando alcuni principi osservati in natura – come pattern, gerarchie strutturali o ridondanza degli elementi – applicati a componenti specifici dell’edificio, con benefici parziali ma misurabili.

La biomimesi in senso stretto è invece un metodo progettuale a sé, che parte da un problema definito e studia come i sistemi naturali analoghi lo possano risolvere, traducendo queste strategie in soluzioni architettoniche verificabili.

Per orientare correttamente il progetto, è utile ragionare per livelli di “mimicry”:

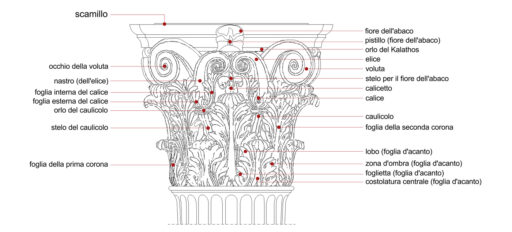

- Il primo livello riguarda l’organismo, ovvero la forma o la struttura: gusci, nervature, ossa cave o reticoli che suggeriscono geometrie efficienti;

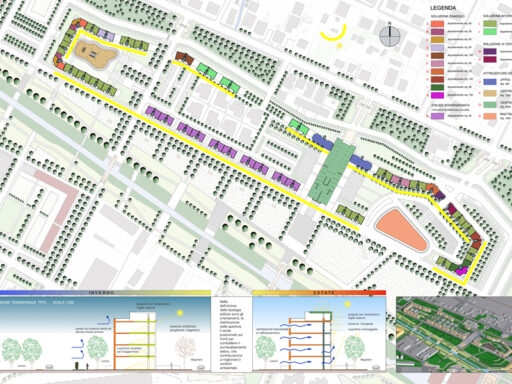

- Il secondo livello è quello del comportamento, che osserva i processi dinamici, come la regolazione passiva della temperatura, l’apertura e chiusura di superfici o i flussi d’aria;

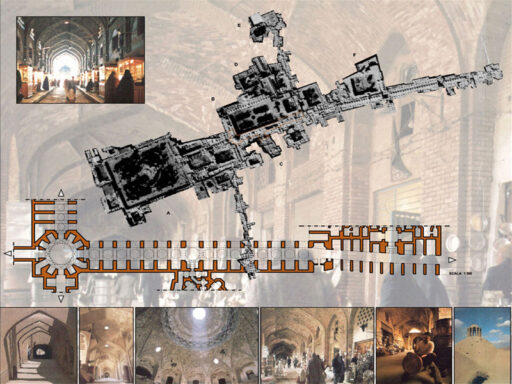

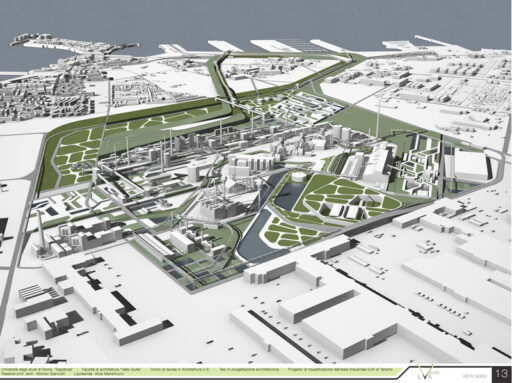

- L’ultimo livello infine è il più complesso, e riguarda l’ecosistema. L’edificio viene pensato come un sistema integrato di parti interdipendenti, capace di adattarsi, ridistribuire risorse e mantenere robustezza nel tempo.

È una distinzione che aiuta a superare il semplice “effetto naturale” e a concentrarsi maggiormente sull’aspetto più rilevante per il progetto: non come la struttura appare, ma come funziona e reagisce.

Leggi anche: “Biofilia a casa e in ufficio: il desiderio di connettersi con la natura”

Dal problema alla soluzione: obiettivi, verifica e prototipazione

L’architettura biomimetica segue dunque un processo progettuale strutturato, che conduce da un problema concreto ad una soluzione costruibile.

Il punto di partenza è la definizione di obiettivi prestazionali chiari e misurabili, come il controllo termico, la riduzione del materiale o l’ottimizzazione della luce naturale.

Una volta fatto questo, il problema viene riformulato in termini biologici, e si osserva come i sistemi naturali affrontano funzioni analoghe senza sprechi di risorse.

Le strategie individuate a quel punto vengono astratte in regole geometriche e fisiche applicabili al progetto, come gradienti, porosità variabile o reticoli strutturali.

Questa in particolare è una fase cruciale, poiché la natura lavora per compromessi e non per ottimizzazioni isolate: la biomimesi diventa efficace solo se integrata con strumenti di simulazione e verifica, che permettono di controllare le prestazioni e affinare la forma.

Il processo si completa infine con la prototipazione attraverso mock-up e test costruttivi, che permettono di verificare la fattibilità in cantiere e la coerenza tra concept, dettaglio e costruzione.

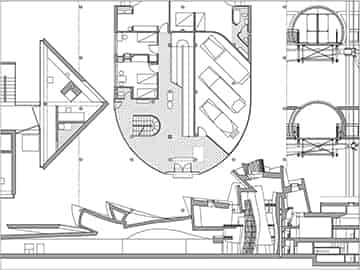

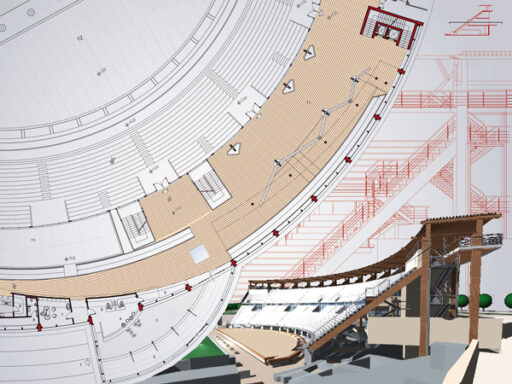

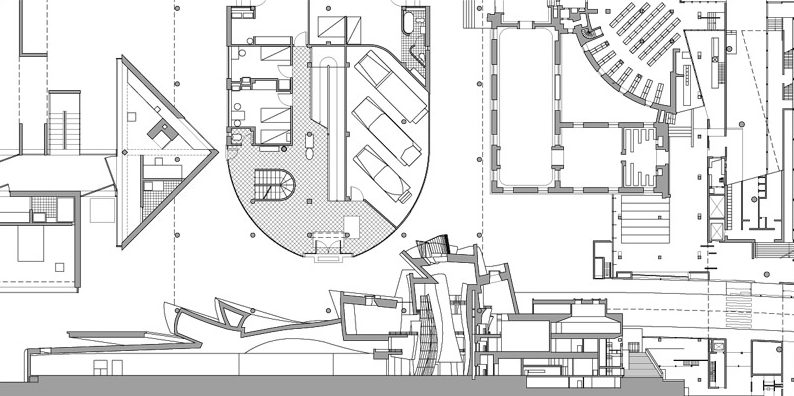

Geometria che diventa struttura: form-finding e anisotropia

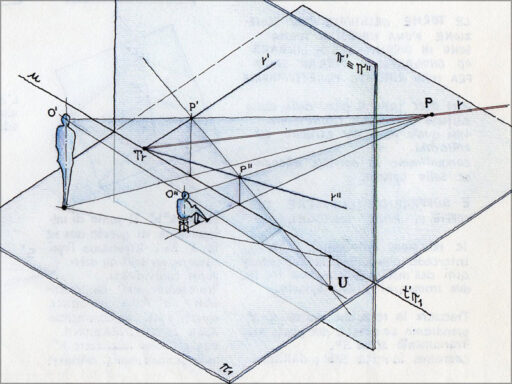

Molte strutture architettoniche ispirate alla natura non nascono da scelte formali arbitrarie, ma da un principio strutturale fondamentale: la geometria è una conseguenza diretta delle forze che agiscono sul sistema.

In natura, come nelle strutture leggere, la forma emerge dall’equilibrio fisico tra materiali, carichi e vincoli, producendo configurazioni efficienti e ottimizzate. Questo approccio è alla base del form-finding, un insieme di metodi progettuali che consentono di individuare la forma strutturalmente più efficace attraverso modelli fisici o simulazioni numeriche.

Superfici minime, membrane in trazione, gusci sottili e reticoli spaziali funzionano perché seguono il percorso naturale delle forze, riducendo sollecitazioni superflue e consumo di materiale.

Per il progettista, queste logiche si traducono in indicazioni operative concrete:

- Reticoli strutturali e space frame non hanno una funzione decorativa, ma permettono di distribuire i carichi e introdurre ridondanza, aumentando la sicurezza e la leggerezza complessiva;

- La gerarchia degli elementi strutturali, con maglie principali e secondarie, riflette schemi biologici ricorrenti, in cui il materiale è concentrato solo dove necessario.

Un ulteriore principio chiave è l’anisotropia controllata, cioè la capacità di differenziare rigidezza e flessibilità all’interno della stessa struttura. In architettura questo si ottiene variando sezioni, densità della maglia o orientamento dei rinforzi.

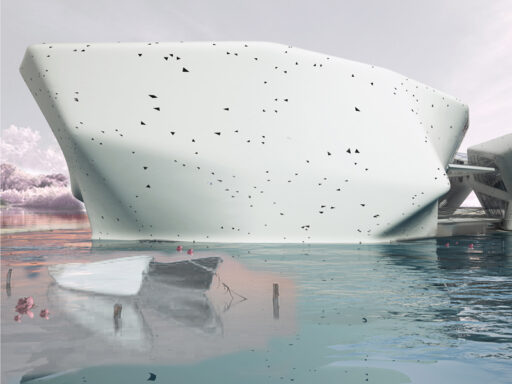

Un esempio emblematico è il National Aquatics Center di Pechino, detto anche “Water Cube”, in cui una geometria ispirata alle bolle di sapone genera una struttura ripetibile, leggera e coerente dal punto di vista costruttivo.

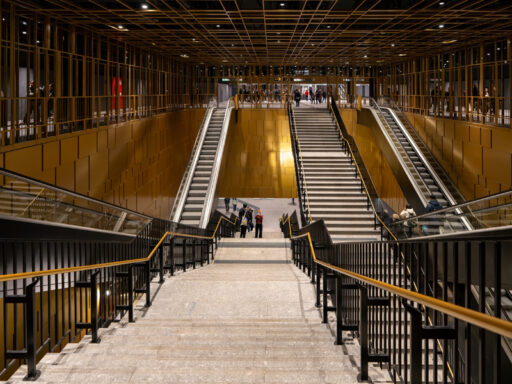

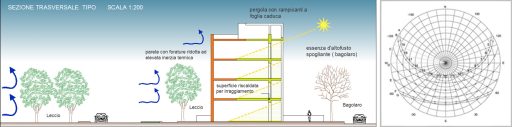

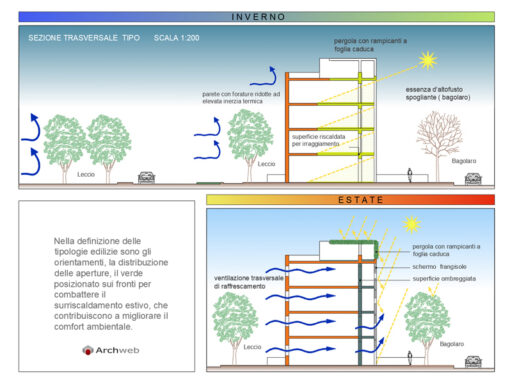

Involucri e microclima: quando la biomimesi diventa prestazione

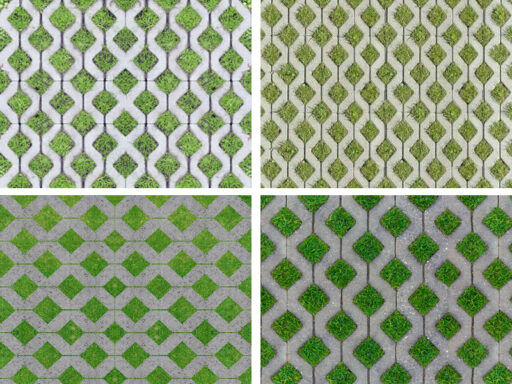

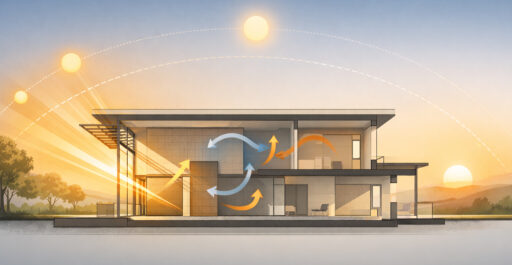

In natura, il rapporto tra organismo e ambiente è mediato quasi sempre da una “pelle”: superfici complesse come cuticole, scaglie, pori o micro-strutture che regolano in modo selettivo gli scambi con l’esterno. Queste superfici sono importanti perché controllano flussi fondamentali come luce, calore, aria e umidità.

In architettura, la biomimesi trova una delle sue applicazioni più efficaci proprio nell’involucro edilizio, che può essere progettato come un sistema attivo di regolazione microclimatica.

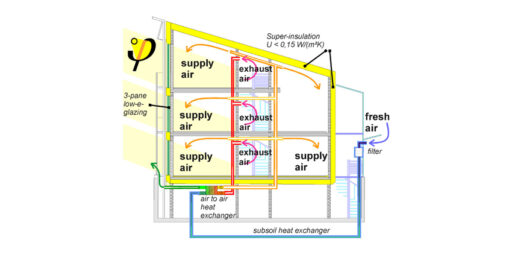

Un involucro biomimetico non separa semplicemente interno ed esterno, ma filtra e modula le condizioni ambientali in funzione delle esigenze di comfort. Ciò consente di ridurre il ricorso agli impianti meccanici, lavorando su strategie passive come accumulo termico, ventilazione naturale e controllo solare.

Un esempio spesso citato è l’Eastgate Centre di Harare, nello Zimbabwe, dove il progetto integra strategie di ventilazione naturale e massa termica per limitare i carichi di raffrescamento.

Più che imitare formalmente un termitaio (ovvero la “casa” delle termiti), l’edificio applica principi fisici osservabili in natura:

- Sfruttamento dell’inerzia termica per smorzare i picchi di temperatura;

- Organizzazione dei flussi d’aria attraverso percorsi interni e camini di estrazione;

- Integrazione tra architettura e impianti, concepiti come un unico sistema climatico.

Sul piano dei materiali, l’attenzione si sposta verso soluzioni leggere e performanti come L’ETFE (Etilene TetrafluoroEtilene). Utilizzato in sistemi a cuscino, permette di realizzare involucri trasparenti o semi-trasparenti con peso ridotto, controllo della luce e buone prestazioni energetiche.

Anche in questo caso la biomimesi non riguarda la forma, ma il comportamento dell’involucro come “membrana”, capace di adattarsi e reagire alle condizioni ambientali.

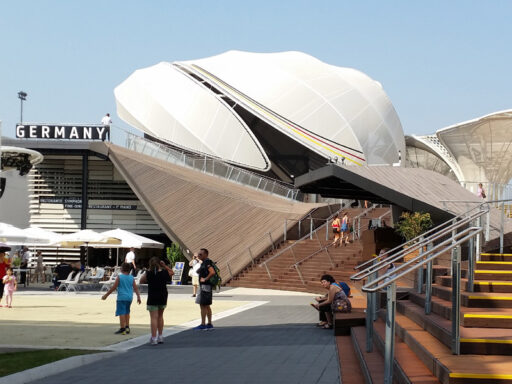

Tre esempi famosi di architettura biomimetica

Il vero valore di un architettura biomimetica risiede nei principi progettuali trasferibili a scala di dettaglio.

L’Eden Project in Cornovaglia, ad esempio, anche questo ispirato alle bolle di sapone, mostra come tale geometria consenta di adattare la struttura ad un terreno irregolare attraverso moduli ripetibili: l’efficacia del sistema dipende da pannellizzazione, giunti e tolleranze.

L’Esplanade – Theatres on the Bay di Singapore dimostra invece come una facciata ispirata ad elementi naturali possa funzionare come filtro climatico, regolando luce e ombreggiamento attraverso la densità e l’orientamento dei frangisole.

Il ICD/ITKE Research Pavilion 2014–15 tedesco evidenzia infine un approccio “material-driven”, in cui forma e struttura derivano direttamente dal processo costruttivo e dall’orientamento dei rinforzi.

In tutti i casi, la biomimesi smette di essere immagine e diventa progetto quando determina nodi, sistemi e processi costruttivi.

Biomimesi applicata in architettura: conclusioni

Una struttura biomimetica può riconoscersi per l’aspetto eccezionale che ricorda elementi naturali, ma integra in realtà una progettazione architetturale che, prima di tutto, si ispira ai sistemi e al funzionamento della natura: geometria + materiale + processo + prestazione.

La biomimesi diventa efficace dunque quando si traduce in un metodo progettuale replicabile, fondato su obiettivi misurabili, sull’astrazione di strategie biologiche e sulla loro verifica attraverso simulazione e prototipazione. È in questo passaggio che l’ispirazione supera la metafora e si consolida come progetto.

L’autore della foto di copertina è Chao-Feng Lin su Depositphotos.com