L’architetto del futuro è corale e curioso

Carlo Ratti, architetto e urbanista

Intervista a Carlo Ratti

Architetto e urbanista, fondatore dello studio Carlo Ratti Associati, è tra i dieci teorici più citati in articoli e ricerche che si occupano di pianificazione urbana. Tra i primi a indagare il legame tra mondo naturale e artificiale, e l’interazione tra progettazione urbana e tecnologia.

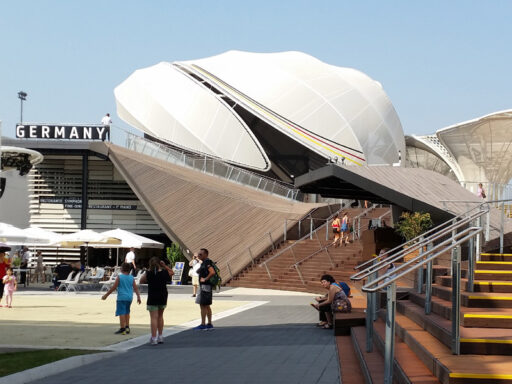

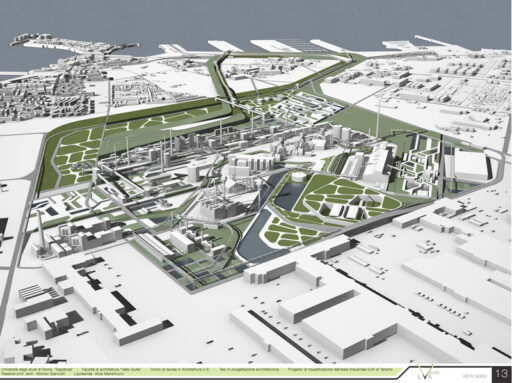

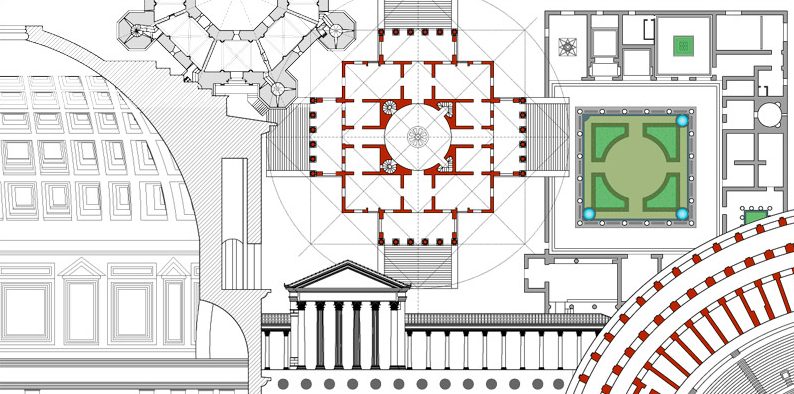

Carlo Ratti sarà curatore della 19ma Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia il cui titolo sarà Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva., che ci riporta a una dimensione sempre più umana e allo stesso tempo numerica, nonché inclusiva della prossima biennale, dichiarando la necessità di un cambio radicale della nostra professione.

In questa intervista Carlo Ratti ci racconterà come sta cambiando la figura dell’architetto e come l’intelligenza artificiale sta impattando sulla nostra professione.

O.S. Ha scelto come titolo della prossima Biennale di Architettura la parola “Intelligens” che vuol dire cogliere, raccogliere, leggere in profondità. Intelligens contiene in sé anche la parola “gens”, una parola latina dai molti significati e che rimanda a concetti quali nazione, popolo, ma anche umanità o tribù. Appare chiaro da subito l’intento di narrare una nuova architettura che da pratica progettuale diventa quasi una postura. Può raccontarci come si immagina questo nuovo modo di fare architettura, quale sarà il ruolo dell’architetto e come si immagina che quest’ultimo possa collaborare con esperti di altri settori?

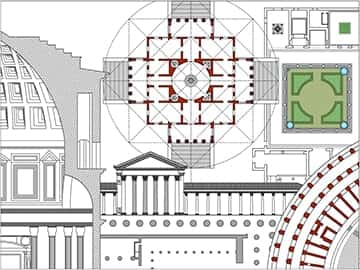

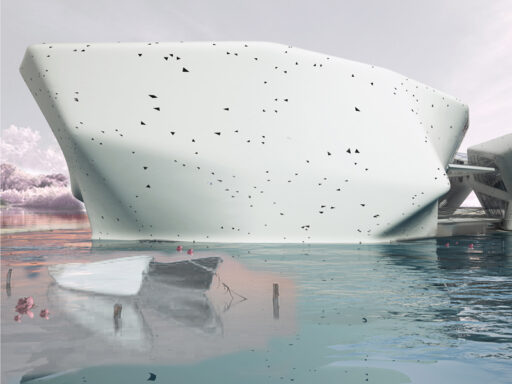

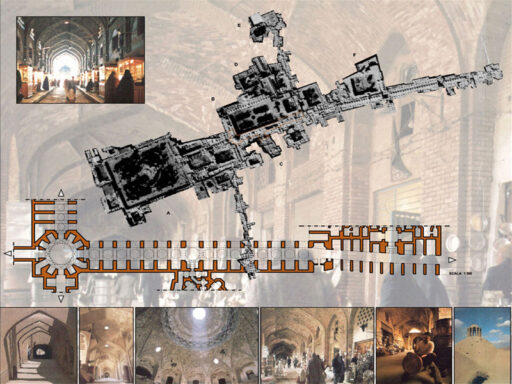

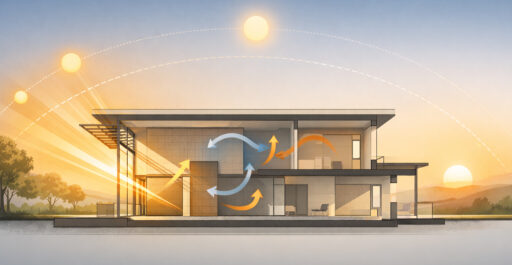

C.R. È vero. Oggi, quando si parla di intelligenza, tutti pensano all’IA e a ChatGPT. Alla Biennale ci sembrava importante esplorare la molteplicità di intelligenze – naturali, artificiali, collettive – che da migliaia di anni ci hanno aiutato a plasmare l’ambiente costruito. Un tema importante soprattutto oggi, in un momento in cui dobbiamo far fronte a un cambiamento climatico che negli ultimi anni sembra aver subito una notevole accelerazione. Non dimentichiamoci infatti che – come teorizzava nel Settecento l’Abbe Laugier con la sua idea di “capanna primitiva” – l’architettura comincia quando il clima ci è avverso. Nei prossimi anni, solo l’architettura ci potrà aiutare nell’adattamento a un clima che cambia.

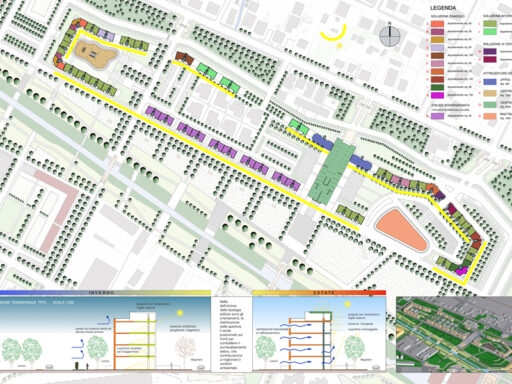

Da architetti e urbanisti, dobbiamo trasformare il nostro approccio professionale, passando da una visione egocentrica a una ecocentrica: considerare le persone e gli ecosistemi come un’unica comunità.

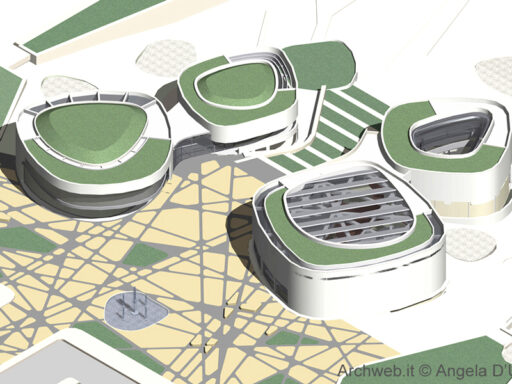

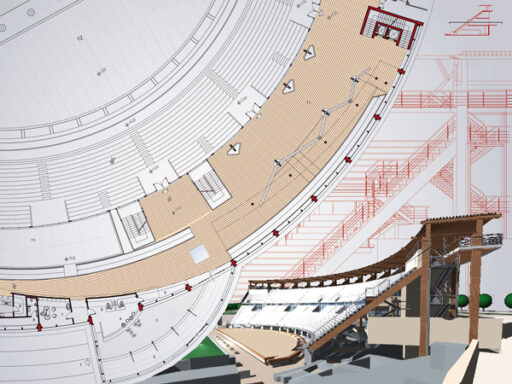

Il ruolo dell’architetto deve evolversi: non più creatore solitario, ma piuttosto direttore d’orchestra, capace di collaborare con esperti di altre discipline – dalla biologia alla fisica, dall’informatica alla filosofia.

O.S. Il processo progettuale da statico e legato a un unico progettista diviene sempre più collettivo, ibrido, partecipato e inclusivo, dando così vita a progetti aperti e in grado di riconfigurarsi con il passare del tempo e forse di adattarsi ai contesti costantemente in cambiamento. Quali sono i limiti – se ci sono – per questo tipo di approccio nella città di oggi? Quali azioni possono essere compiute nell’immediato perché questo modo di fare progetto diventi prassi?

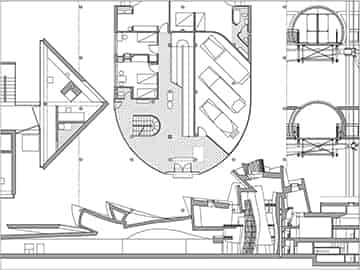

C.R. Nel 2014 avevo pubblicato, insieme a Matthew Claudel, Architettura Open Source, un libro in cui raccontavamo la nostra visione sul futuro della nostra professione: uscire dalla visione dell’architetto eroe, il demiurgo che cala dall’alto la sua visione incurante del mondo prima di lui, a un architetto collettivo. Avevamo chiamato questa nuova figura professionale “architetto corale”.

Si tratta di cambiamenti difficili – anche a causa di un sistema educativo improntato in molti Paesi alla segregazione disciplinare. Credo che il punto di partenza debba essere proprio il ripensamento della formazione a partire dall’interdisciplinarità. D’altronde il progetto – creare mondi nuovi alla scala umana e urbana – è il momento perfetto per far convergere saperi diversi.

O.S. Nei suoi progetti e così come ci viene sottolineato dal titolo della prossima Biennale, ha sempre tenuto insieme natura e artificio, tradizione e nuove tecnologie. Come si integrano i dati di natura digitale e l’utilizzo dell’AI all’interno del suo modo di progettare e quello che lei auspica per il futuro della professione? Ci sono tecnologie emergenti che ritiene possano rivoluzionare il settore?

C.R. L’Intelligenza Artificiale (AI) e i dati digitali procedono di pari passo – l’una non esiste senza gli altri. Per quanto riguarda l’AI, si tratta di una tecnologia che ha diversi decenni di ricerca alle spalle e moltissimi campi di applicazione. Oggi, tuttavia, quando diciamo AI molti pensano a ChatGPT. Si tratta di un nuovo strumento molto potente, ma con grandi limiti. Potremmo dire che ChatGPT sia l’equivalente di un “idiot savant”: conosce tutto, ma non immagina nulla di completamente nuovo. Questa capacità di immaginare il futuro, di creare ciò che non esiste, rimane prerogativa esclusiva dell’essere umano.

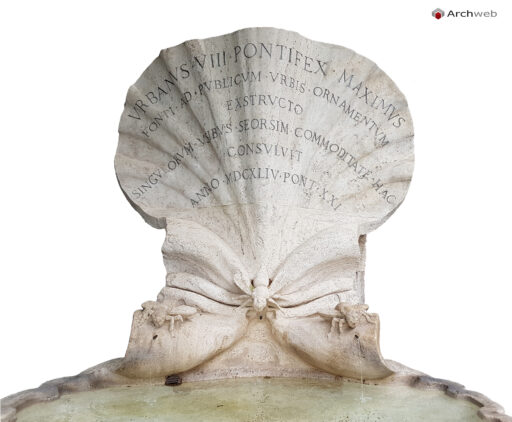

Come scriveva il grande Bruno Zevi: “Gli artisti autentici, creatori di linguaggio, sono sempre pochissimi; li contorna una schiera di letterati che edificano correttamente, ma in prosa, non in poesia.” L’intelligenza artificiale può essere uno strumento formidabile, ma la poesia dell’innovazione spetta ancora a noi.

In fondo, la città non è solo un assemblaggio di bit e atomi, ma il luogo dove sogni, visioni e speranze si trasformano in realtà.

O.S. Ci può raccontare qual è il suo approccio all’insegnamento e alla formazione delle nuove generazioni di architetti e quali competenze ritiene siano più importanti oggi?

C.R. Come dicevamo, credo che sia fondamentale il progetto per favorire l’incontro di discipline diverse. Al MIT, stimoliamo gli studenti a combinare conoscenze multidisciplinari e a lavorare in team. La curiosità è la competenza fondamentale per affrontare un mondo in rapido cambiamento: solo con la curiosità e la capacità di trovare soluzioni innovative possiamo affrontare – insieme – i nuovi problemi cui gli sconvolgimenti climatici, ad esempio, ci stanno mettendo davanti.

O.S. Archweb.com è un portale a diffusione nazionale i cui lettori sono principalmente studenti e architetti, designer e in generale professionisti della progettazione. Se potesse lasciare loro un messaggio, quale sarebbe?

C.R. Userei poche parole tratte dal film Jules & Jim di François Truffaut. In una scena, Jim racconta il dialogo con il suo professore Albert Sorel: “Mais alors, que dois-je devenir ?” — “Un Curieux.” — “Ce n’est pas un métier.” — “Ce n’est pas encore un métier. Voyagez, écrivez, traduisez…, apprenez à vivre partout. Commencez tout de suite. L’avenir est aux curieux de profession.” Ecco, “Viaggiate, scrivete, traducete, imparate a vivere dovunque, e cominciate subito. Il futuro sarà dei curiosi di professione”.